特定技能外国人の人数は?1号・2号の受入れ枠、推移を解説

外国人の雇用を考える際に「特定技能」という言葉をよく聞くようになりました。2023年は特定技能2号の対象分野が11分野に拡大、2024年には特定技能への移行を見据えた在留資格「育成就労」の創設が決まるなど、昨今話題になっています。

そのため、どんな制度なのか、どのくらいの数の外国人がこの「特定技能」で日本に来ているのか、気になっている方も多いと思います。

本記事では、出入国在留管理庁統計(2023年12月末時点)をみながら、「特定技能」で働く外国人の現状の解説と今後の予測をします。

【最新情報&独自ノウハウ掲載】特定技能制度がよくわかる徹底解説ガイド!無料ダウンロードはこちら>>

目次

閉じる

特定技能とは

そもそも「特定技能」とは何かというと、在留資格の種類の一つです。外国人が日本に滞在するのに必要な在留資格は30種類以上ありますが、特定技能は2019年4月に創設された在留資格です。日本国内で深刻な人手不足に悩むいくつかの産業分野(現在は12分野※)において、働き手として即戦力となる外国人の採用・雇用ができるようになりました。単純労働を含む幅広い業務が可能です。

特定技能には1号と2号があり、2号は介護分野以外の11分野が対象です。

2号になると家族帯同が可能になり、在留資格更新の上限が撤廃されます。また永住権を得るための要件を満たすこともできるため、外国人が1号よりも長く日本で在留するための条件が整っています。

また、2024年3月末には、特定技能1号に4分野が追加されることが決定しました。追加される4分野は「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」で、合計16分野となります。いつ受け入れが始まるかについては未定ですが、すでに雇用を検討しはじめる企業が増えています。

※建設業、造船・船用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材・産業機械製造・電気電子情報産業の12分野。

特定技能外国人の人数の推移と現状

特定技能の在留資格で日本に在留する外国人の人数は、2024年2月末現在で約22万4千人。新制度ができた2019年4月から2024年3月までの5年間で約34万5千人を上限に見込んでいたことからすると、予測よりは下回っているように思えます。これには以下のような理由が考えられます。

- ほかの在留資格に比べて条件がかなり厳しく、受け入れ体制の整備や申請書類などの手続きが煩雑であったこと

- 特定産業分野ごとの試験実施や加入義務のある協議会運営が遅れたこと

- 技能実習といったほかの在留資格との違いなど、制度の理解不足で外国人本人も雇用会社も二の足を踏んだこと

加えて、新型コロナウイルス感染対策による入国制限も大きな障壁になったのは間違いありません。コロナ対策である新規入国規制は何度か実施されましたが、2023年4月19日に完全に終了しました。

それでも2019年9月末は、たった約200人ほどだった特定技能外国人は、以下のように急激に増えてきています。

5年間の増加は予測を下回りましたが、2022年4月以降の伸びが大きく、今後もこのペースで増加していくでしょう。

特定技能の資格をもって働いている外国人の数は、ほかの在留資格をもつ外国人(例えば、技術人文国際約36万人、技能実習約41万人、資格外活動アルバイト約35万人など)と比べると少ないものの、特定技能1号にさらに4分野が追加されることを考えると、いずれは最大数となることも十分予測できます。また、特定技能2号(上限なし・家族帯同可など)の範囲が拡大したため、さらにその数は増えると予想されています。

特定技能2号に追加で対象となった9分野は、2023年秋から順次試験がスタートしています。試験合格者は2024年6月末時点で3桁を超えている分野出てきているため、これから在留資格変更が進めば、特定技能2号外国人の人数も増加していくはずです。

また、政府の閣議決定により、2024年3月に特定技能の受入れ見込数の再設定が行われています。2024年度から5年間の受け入れ見込み人数を82万人としており、これは以前の2023年度まで設定していた受け入れ見込み数の約2.4倍です。特定技能の分野が4分野拡大することなどによる影響で更に大幅な増加が見込めることが理由でしょう。

【厚労省のデータをもとに外国人労働者の最新動向を解説】

☑外国人労働者の日本離れは起きている?データで見る現実と将来のリスク

☑【2024年度】外国人労働者数の伸び幅は過去最多!外国人雇用状況や背景・推移を徹底解説

特定技能外国人は現在も増加中。その要因とは?

ここからは特定技能外国人の増加について、いくつかの分析と今後の予測も含めて、具体的な中身をもう少し詳しくみていきましょう。

在留資格「特定技能」で在留する外国人が増加した理由はいくつかありますが、企業の人手不足の加速、国内外での試験回数の充実、技能実習生の在留資格移行、人手不足の業界において柔軟に幅広く就労が可能である、などがあげられるでしょう。

日本ではもともと人手不足が深刻な状況ではありましたが、コロナ禍の自粛ムードが開け、外食業や宿泊業などでは更に人手不足が加速し、特定技能外国人の需要が高まりました。特定技能制度の創設当初は国内試験の実施回数が少ないだけでなく、海外では実施がされていませんでしたが、現在は、国に偏りはあるものの海外での試験実施回数も増え「特定技能」を取得するチャンスが多くなっています。インドネシアなどが試験を非常に活発に実施しています。これにより、雇用側の需要ともあってきました。

また、技能実習生の在留資格移行が進みました。新型コロナウイルス感染拡大の影響で帰国できない技能実習生が特定技能に在留資格を移行したり、すでに帰国していた元技能実習生が特定技能を取得して再び日本で働いたりするようになってきています。

2023年には特定技能2号の対象分野が11分野に拡大し、2号の取得を視野に入れて特定技能を選択する外国人も増えてきました。様々な要因が増加を後押ししています。

【分野別】「飲食料品製造業」が受け入れ人数最多

ここでは、特定技能の数を産業分野別にみてみましょう。

一番多いのは、飲食料品製造業分野で70,202人(全体の27.9%)です。もともと技能実習生や留学生アルバイトが多く働いていた分野でもあり、都市・地方ともに工場の数も多いことからニーズも高いことに加え、作業が定型的であることから外国人労働者側にも非常に人気がある分野です。

次に多いのが製造業の素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(現・工業製品製造業 44,044人)、介護分野(36,719人)、そして建設(31,853人)と続きます。また、外食業は新型コロナウイルスによる営業自粛などの反動で人手不足が加速していることもあり、急激に数を伸ばしています。試験の実施回数も多く、採用できる外国人の数増えていることも、これを後押ししているでしょう。

いずれの分野においても人手不足は深刻で、今後もますます人数が増えていくことが見込まれます。

また、以前技能実習生として働いたことがあり現在は母国に戻っている元技能実習生を日本に呼び戻したり、アルバイトで雇っていた留学生や家族滞在の外国人の方が試験合格して移行したりすることで、製造業(素形材・産業機械・電子電気情報関連産業)や建設業も本格的に増えていくと思われます。

一方、技術・人文知識・国際業務などでも雇用できる職種がある宿泊業などは伸び悩んでいる傾向です。

【国別】ベトナム人が受け入れ人数最多

特定技能の数を国別にみると、一番多いのはベトナム国籍者(約50.4%)です。これも移行組のもとになっている技能実習生のなかでベトナム国籍者の割合が最も高いため、当然の結果ともいえるでしょう。しかし、以前に比べて全体に占める割合は減少しており、これは、ベトナムと日本の賃金差が少なってきたことが影響していると言われています。

そのほかの国ではインドネシア、フィリピン、中国、ミャンマー、カンボジア、ネパールなどの人数が多く、東・東南アジアの国からの外国人が大半を占めています。特に、インドネシア、ミャンマー、ネパールは急増しています。

全体の半数を占めるベトナム国籍者の優位はまだまだ続くと思われますが、特定技能資格取得のための技能試験・日本語試験の実施や法律整備など環境が整ってくれば、インドネシアなどの国籍が更に増えていくと予測されます。

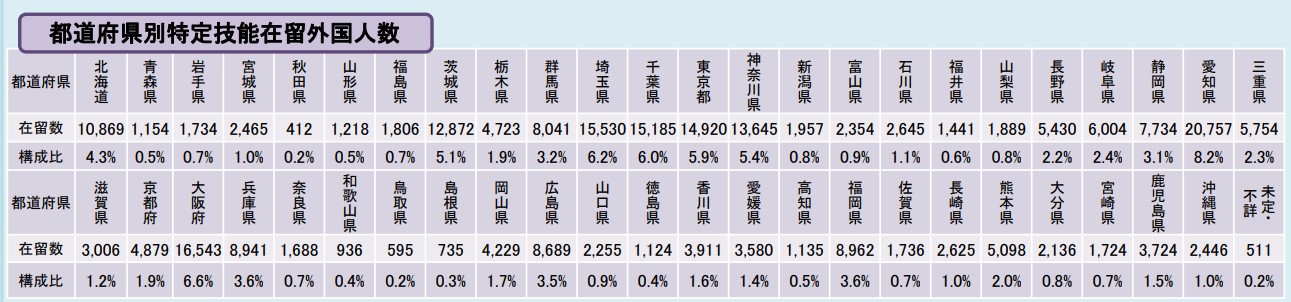

【都道府県別】愛知県が受け入れ人数最多

さらに、特定技能の数を都道府県別にみると、一番多いのは愛知県(20,757人)です。

次に大阪府(16,543人)、埼玉県(15,530人)、千葉県(15,530人)、東京都(14,920人)と続きます。関東では、以前は茨城や群馬などが上位でしたが、東京周辺である埼玉や千葉の在留者数が増加してきています。

前述のとおり分野別の人数割合で食料品製造・農業・介護などが増えていること、技能実習生からの移行組が多いことからすると、まずは都市近郊が増加する傾向にあります。今後は介護のほか、建設業や製造業などが伸びていくことが予測でき、全国に幅広く広がっていくと思われます。

【特定技能】の受け入れのポイントと課題

特定技能外国人を受け入れるポイントは、雇用側の受け入れ支援体制の整備です。技能実習制度では協同組合(監理団体)が人材のマッチングや教育、ビザや生活の手続き、通訳・翻訳、生活相談、トラブル対応までのほとんどの支援業務を会社に代わって担っていました。これによって受け入れ企業は適切な監理団体に任せていれば安心できたところも大きかったと思われます。

しかし、特定技能制度では、受け入れ企業が実施、または自社での実施が難しい場合は「登録支援機関」に支援業務を外注します。

特定技能の在留資格申請のときに求められる添付資料は非常に煩雑です。最初の1人を受け入れる際は多くの時間や手間を要するかもしれません。ただ、受け入れ体制や支援体制は一度社内で整備できれば、それ以降は維持・改善をしていくのみです。その意味では、最初の体制づくりが受け入れ企業にとっては大きな課題です。

また、委託先の登録支援機関の質についても課題が残ります。登録支援機関の実態が不透明であり、支援実績がない機関もあるなど、注意が必要です。今後はこの登録支援機関について厳しい審査やチェックが行われていく可能性もでてきています。

特定技能外国人を受け入れる際は、文化の違う外国人を受け入れる責任と覚悟をもち、受け入れ体制・支援体制をしっかり整える必要があります。これは、今後長く続いていく持続可能な会社経営の視点からも必要不可欠の考え方です。人材不足はいまや日本だけではなく世界的な課題です。日本や各企業が世界の若い労働者に選ばれる体制・環境を意識的につくることが重要です。

特定技能外国人の受け入れ人数枠について

特定技能の特徴の一つに「受け入れ人数枠」がないことが挙げられます。技能実習生の場合には受け入れ会社の常勤職員数に応じた会社ごとの人数枠がありましたが、特定技能の場合は原則ありません(介護・建設業など一部は除く)。

多くの外国人労働者を長期間(1号で上限5年、2号で上限なし)継続的に雇用できることは、受け入れ会社にとって技能実習にはなかった大きなメリットといえます。しっかりとしたキャリアプランを描くことで長く継続的に働いてもらえる若い人材を確保できるという点は、企業にとってメリットになるでしょう。

まとめ

制度運用の未整備具合などもあり、特定技能の人数増加はスロースタートでしたが、2021年以降にようやく本格的な人数増加が見込めてきました。ここ数年で特定産業分野の見直しが行われ、特定技能2号対象分野の増加、1号の分野拡大(4分野)も決定し、特定技能を目指す外国人は増加するはずです。

また、技能実習の代わりに新たに誕生する「育成就労制度」は、特定技能への移行が前提となります。長期間日本で就労しキャリアを築くことができるようになることから、今後ますます特定技能制度は活性化することでしょう。

まだまだ現在進行形で制度の変更が行われているため、人材不足に悩む業界・企業の方は、特定技能に関する最新情報にしっかり注目していただきたいと思います。