【2024年度】外国人労働者数の伸び幅は過去最多!外国人雇用状況や背景・推移を徹底解説

厚生労働省から『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)』が公表され、この1年間の外国人雇用状況の詳細が明らかになりました。

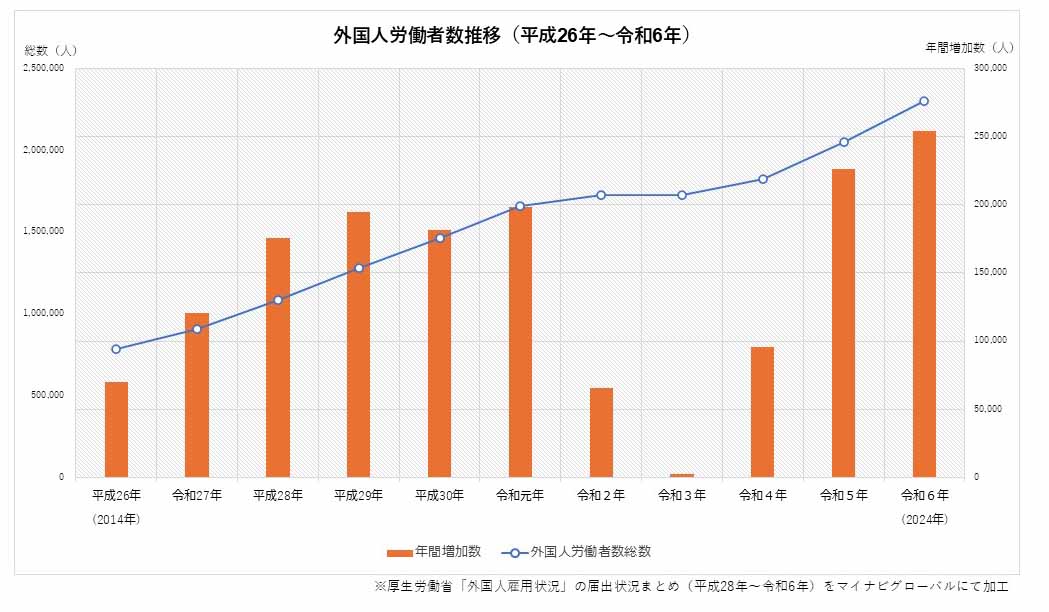

外国人労働者の総数と年間増加数が過去最多を記録したことは大きな変化です。一見それ以外に変化がないようにも見えますが、詳しく読み解くと昨年の変化がより加速した1年であったといえます。

外国人労働者数がどのように変化したか、在留資格や国籍、業種などに焦点を当てて解説します。

目次

閉じる

年間増加数は過去最多25万人超え。日本全体の就業者増加数(42万人)の60.5%

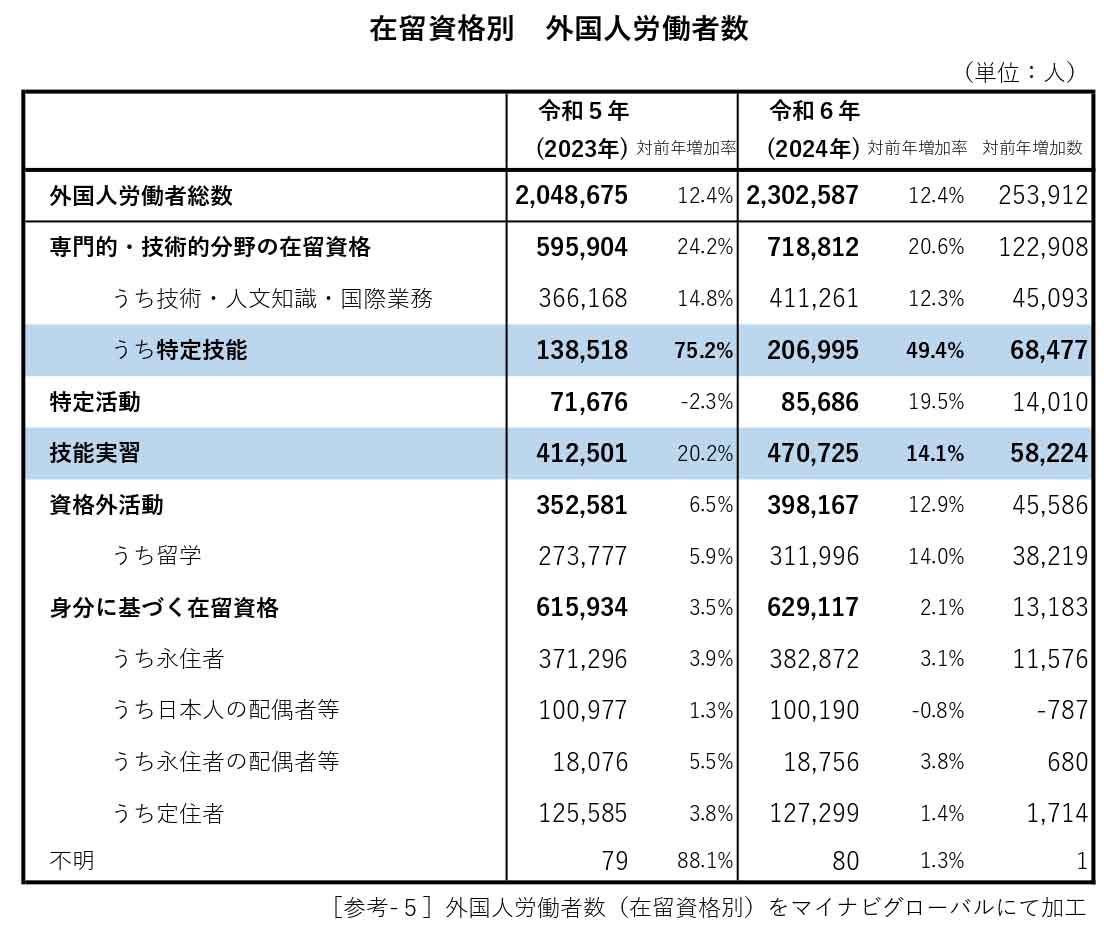

諸外国の賃金上昇や円安の影響により「日本は選ばれなくなった」という見方とは裏腹に、この1年間で外国人労働者数は大幅に増加しました。届出が義務化された2007年以降、1年あたりの増加数は過去最多の253,912人となり、外国人労働者の総数は過去最高を更新し230万人を突破しました。

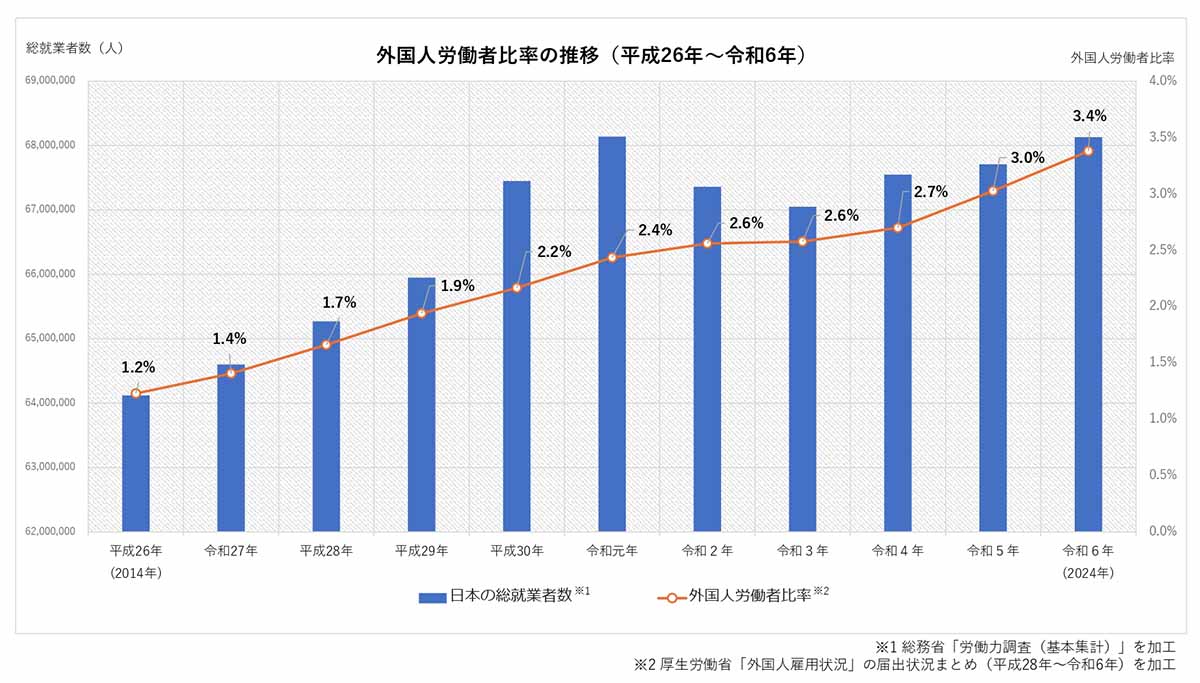

日本の就業者数全体(6813万人※)のわずか3.4%に過ぎないとも言えますが、外国人労働者の年間増加数25万人という数字は、日本全体の就業者の増加数(前年同月増減:42万人※)の60.5%を占めるに至っています。生産労働人口の減少下において、既に外国人労働力が重要な位置を占めていることが分かります。

※総務省「労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)10月分」

あわせて読みたい

【在留資格の変化】特定技能が前年より49.9%増加。増加数は技能実習を超え1位

在留資格別の増加率は特定技能が前年より49.4%増加(前年比68,477人増加)、他の在留資格と比べても顕著な増加を見せています。特定技能の在留数は20万人を超えて全在留資格の9.0%(前年6.8%)を占め、労働系在留資格の中心的存在になってきました。

特に、長らく日本の労働力を支えてきた技能実習の年間増加数を特定技能が初めて超えました。特定技能2号を含めて約82万人を目標とする政府目標に対して、堅調なペースで増加しています。

2023年には特定技能2号の対象分野が追加され、育成就労の職種も特定技能に合わせることが定められました。特定技能がより一層中心的な立ち位置になっていくことは間違いありません。

一方で、技能実習も前年より14.1%増え、58,224人増加しています。年間の増加数は特定技能にその座を明け渡したものの、依然その存在感は強いです。

しかし、技能実習のこの増加傾向や背景には留意が必要です。

出入国在留管理庁が発表した2024年10月末時点の特定技能の在留者数は275,120人で、今回厚生労働省が発表した人数よりも68,125人多くなっています。

実は、在留資格が「技能実習」から「特定技能」へ移行しても、離職を伴わずに、同一の事業主に引き続き雇用される場合には、「外国人雇用状況届出」の提出が義務付けられていません。この場合は技能実習に集計されています。

このため、『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ』による技能実習の在留者数は、実際の数字よりもかなり多く算出されていることになります。

出入国在留管理庁が発表した特定技能の在留者数では、前年からの増加数は80,453人となり、より一層特定技能の存在感が強調される結果となります。

【国籍の変化】国際情勢の影響でインドネシア・ミャンマー・ネパールの存在感が高まる

ベトナムの勢いが停滞し、その他東南アジア国籍の増加という流れはここ数年の変わらない傾向です。

前年からの増加率で見ると、在留者数が最も多いベトナムが10.1%に対して、増加率上位三か国であるミャンマーが61.1%、インドネシアが39.5%、スリランカが33.7%となっています。昨年の発表では増加率3位であったネパールも28.9%増加しており、昨年の増加率上位国にスリランカを加えたこの4カ国の増加が目立ちます。

ただ、特筆すべきは増加数です。

ベトナムは元々の在留数が多いこともあり、増加率は先ほどの4カ国には及びませんが、増加数は5万人を超え、増加数は全国籍の中で最多でした。その増加数にインドネシア・ミャンマー・ネパールが近づいています。年間の増加数が4万人を超える国がベトナム含め4カ国となったのは今回の特徴の1つと言えます。

各国の賃金水準の変化、日本の円安、現地の政治情勢を含めた国際情勢の変化が日本の外国人労働者数にも大きな変化をもたらした1年となりました。

在留者数に占める各国籍のシェア率も大きく変化しており、2020年からの比較では、インドネシアは4.3pt増加(3.1%→7.4%)、ミャンマーは3.2%pt(1.8%→5.0%)、ネパールは2.4pt増加(5.8%→8.1%)しています。

一方、中国は6.6pt減少し(24.3%→17.8%)、ベトナムも1.0pt減少しています(25.7%→24.8%)。

その背景には、特定技能については「二国間の協力覚書(MOC)」を作成した後の運用状況が国によって異なり、現地での試験実施状況に差があることが影響しています。増加率が高い国は現地で特定技能の試験が活発に行われ、合格者を多数輩出しています。

また、現地の政治情勢や経済状況による日本との収入格差も主な要因と推察されます。ベトナムは経済成長が続き、日本の円安とも相まって日本との賃金差が縮小していますが、インドネシア・ミャンマー・ネパール・スリランカは依然として現地の賃金が低いままです。特に、ミャンマーは政治情勢の不安定さが現地の経済不振を招いています。このような背景から、日本での就労に魅力を感じている人が増えています。

国籍によって在留資格の比率は異なりますが、これについても変化が起きています。ベトナムは技能実習が停滞し、技術・人文知識・国際業務が増加、中国は留学が減少しています。また、労働者数の増加数の上位3ヶ国(ベトナム・ミャンマー・インドネシア)は全て特定技能の増加率が高い結果となっています。

ベトナムについては、現地賃金が大幅に上昇していることで技能実習の賃金に魅力を感じなくなっていることが背景にあります。同時に、より好待遇が期待できる技術・人文知識・国際業務に意識が向いています。

なお、今回突如として増加率3位に躍り出たスリランカは、前年度はデータが公表されていないため在留資格ごとの増加率は不明ですが、留学生の比率が圧倒的に高いことが特徴です。これは、現地で特定技能の試験開催数がまだ多くはなく、日本政府が2033年までに外国人留学生を40万人受け入れる目標を掲げている影響もあります。

あわせて読みたい

【業種の変化】インバウンド需要で宿泊業、飲食サービス業・卸売業、小売業が前年比で増加

業種別の対前年増加率を見ると、「建設」と「医療、福祉」が大きく増加しています。例年通りの傾向ですが、実際に現場で働く外国人労働者を見かけることも増えたのではないでしょうか。

2023年と2024年の前年に対する増加率を比較すると、「宿泊業、飲食サービス業」「卸売業、小売業」の増加が目立ちます。「宿泊業、飲食サービス業」の前年増加率は11.9%から16.9%に5.0pt上昇し、「卸売業、小売業」は10.8%から13.2%へと2.4pt上昇しました。これは、インバウンド需要の増大に伴う増加と推測されます。また、前年比増加率がコロナ禍前のインバウンド盛況期であった2019年の水準に戻っていることも、この傾向を示しています。

また、コロナ禍前から「医療、福祉」は毎年増加率が高く、人手不足の慢性化と、外国人雇用が進んでいることが伺えます。

- あわせて読みたい

- 建設業の人手不足|対策方法や当たり前といわれる理由を解説

- 介護業界の深刻な人手不足:現状と原因をデータで解説!施設が取るべき対策とは?

- 【宿泊業】なぜホテル・旅館は人手不足なのか?現状と対策方法について解説

【業種×国籍】国籍の多様化により業種のイメージも変化

業種によって特定の国籍が多いという一般的なイメージがあるかと思います。

例えば、小売・宿泊・飲食店は中国、介護はフィリピン、建設はベトナムなどです。

在留者数が多いベトナム(570,708人)・中国(408,805人)・フィリピン(245,565人)は様々な業種で働いています。それぞれの業種別の上位国に大きな変動はありませんが、シェア率はこの1年で変化が見られました。

業種別の国籍比率は今後数年間で大きく入れ替わる可能性が高いと考えられます。

建設

建設業においてはベトナムが多い状況に変わりないものの、インドネシアの増加が顕著です。建設業におけるベトナムのシェア率が前年より3.4pt減少したのに対して、インドネシアは4.3pt増加しており、インドネシアの増加が目立ちます。

宿泊業、飲食・サービス

宿泊業や飲食業は比較的日本語力が求められる仕事内容のため、中国国籍の比率が高い傾向に変わりはありませんが、日本語レベルが高いと言われるネパール・ミャンマーが増加しています。特に飲食業においては食材を取り扱うため、仏教国で宗教的な配慮をあまり必要としないミャンマー国籍の外国人労働者が増加しています。

具体的には、中国は4.4pt減少し、シェア率の順位が1位から3位に下がりました。ネパールは1.9pt増加し、シェア率は3位から2位に、ミャンマーは3.6pt増加し、5位から4位に上昇しています。なおベトナムは前年より1.3pt減少しましたが、シェア率は2位から1位に上がりました。

医療、福祉

医療、福祉はベトナム・フィリピン国籍の比率が下がる一方で、インドネシア・ミャンマー・ネパール国籍の比率が高まっています。ベトナムは2.0pt減少し、フィリピンは2.6pt減少しました。一方、インドネシアは2.2pt増加し、ミャンマーは5.5pt増加しています。

平均賃金が比較的低い業種は、ベトナム・中国・フィリピン国籍の外国人労働者から敬遠される傾向があると考えられます。

【就業地域の変化】すべての都道府県で増加。3年連続で九州・沖縄・北海道の伸び率が高い

すべての都道府県で在留者数が増加しており、前年から大きく増加した都道府県も多く見られます。

ただし、エリアによって増加率には差があります。

増加率上位15都道府県のうち8つに、今回も九州(福岡以外)と沖縄、北海道が入っていました。九州・沖縄・北海道はここ数年、増加傾向が続いています。

■2023年度の「外国人雇用状況」の届出状況まとめ解説記事

■2022年度の「外国人雇用状況」の届出状況まとめ解説記事

また、この上位15都道府県のうち10県は、外国人労働者を雇用する事業所数の増加率の上位15都道府県にも含まれており、事業所数と労働者数の増加率は相関関係にあるといえます。

前年増加率の高低は、元々の在留者数の規模にも影響されますが、熊本県の例のように産業別の興隆も影響していると考えられます。例えば、北海道、京都、沖縄など観光人気の高い都市は、「宿泊業、飲食サービス業」の伸び率が高いという特徴があります。

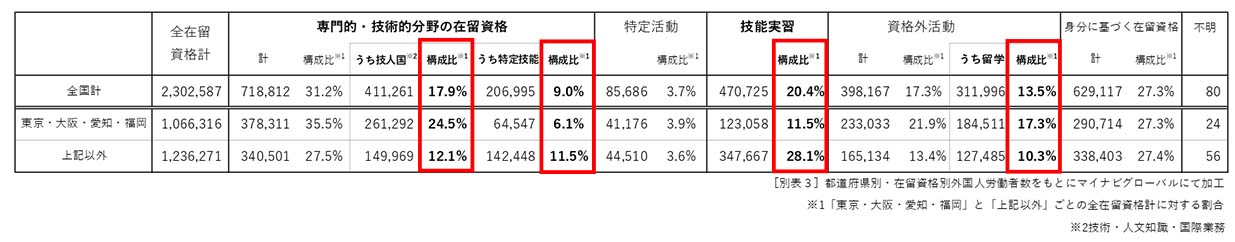

【地域×在留資格】地域ごとに異なる在留資格の割合

地域ごとに在留資格の割合は大きく異なりますが、東京・大阪・愛知・福岡とそれ以外の都道府県で比較すると、東京・大阪・愛知・福岡は「技術・人文知識・国際業務」と「留学」の割合が高くなっています。日本語学校・専門学校・大学は都市部に集中しており、また、高度人材を採用可能な企業規模が大きい企業が集まっていることが要因です。

一方、その他の都道府県では、「技能実習」の割合が突出して高く、東京・大阪・愛知・福岡と比較すると「特定技能」の割合も高いことがわかります。

地域ごとに産業構造の違いはありますが、都市圏は留学生や高度人材が多く活躍し、その他の地域では技能実習や特定技能がその地域の重要な労働力となっていることがわかります。