特定技能とはどんな在留資格?技能実習との違いや、育成就労についてもわかりやすく解説

「特定技能」とは2019年に創設された、人手不足とされる16の分野で外国人が就労が可能な在留資格のことを言います。

特定技能外国人とはその在留資格を持っている外国人のことです。1号と2号があり、それぞれに対象分野が追加されるなど、今もっとも注目度が高い就労ビザです。

制度の仕組みや取得の要件、就労できる業務などについて、行政書士がわかりやすく解説します。

目次

閉じる

特定技能 最新トピックス!

出入国在留管理庁は2025年6月末時点の特定技能在留外国人数を公表しました。

在留資格「特定技能」で日本に滞在する外国人は、2025年6月末時点で33万6,196人となり、過去最多となっています。

国籍別では、1位はベトナム、2位はインドネシア、3位がミャンマーとなっており、ミャンマーがフィリピンを上回った形です。

また、インドネシアの増加率が高く、全体に占める割合を伸ばしているに点も注目です。

分野別では、1位が飲食料品製造業という点は変わらずですが、2位が介護となっており、工業製品製造業を上回りました。

特定技能1号よりも熟練した技能が求められる特定技能2号の在留者数は3,073人と、2024年12月末時点では832人であったことから、3.7倍となっていることがわかります。

詳細については以下よりご確認ください。

▶特定技能在留外国人数の公表等 | 出入国在留管理庁

☑ 関連記事: 特定技能の最新ニュースをまとめた記事はこちら

新在留資格「特定技能」とは

「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(16分野)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。

在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は16分野(旧12分野)、2号は11分野が指定されています。「特定技能」は特別な育成などを受けなくても即戦力として一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

- 特定技能の特徴

- 特定技能には1号と2号がある

- 各分野ごとに業務範囲は定められているが、日本人と同様に働くことができる

- 1号は16分野、2号は11分野

- 基本的には試験の合格が取得の要件。学歴は不要

- 試験は分野ごとに異なる

- 雇用形態は直接雇用。ただし農業と漁業の2分野のみ派遣が可能

そもそも在留資格とは何かを知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

特定技能1号とは

特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。取得の要件に学力などは関係なく、指定された試験で就労に必要な技能レベルを測り、即戦力として働ける人材が取得できます。

特定技能1号の特徴には、以下が挙げられます。

- 特定技能1号の特徴

- 在留期間:通算で上限5年(1年・6カ月・4カ月)ごとの更新

- 家族帯同:認められていない

- 受入れる企業または登録支援機関によるサポートが義務

- 雇用形態:直接雇用、ただし農業と漁業は派遣雇用が可能

- 単純労働を含む幅広い業務に従事可能

- 技能実習から在留資格を変更(移行)することができる

- 日本語レベル:試験で確認(JLPTのN4以上、JFT-basic200点以上)

かつて、人手不足が深刻な特定産業16分野では、外国人の単純労働も可能な就労ビザはほとんどありませんでした。しかし、特定技能ができたことで、幅広い業務に従事できる外国人を雇用することが可能になりました。特定技能は、技能実習生が実習を終えた後に更に日本で働き続けるために取得できる在留資格でもあります。

特定技能1号の在留資格申請に必要な要件などの詳細は、後ほど解説します。

特定技能2号とは

特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。

特定技能1号と比較して、より技能レベルが高い人材が取得することができます。 特定技能2号はもともと「建設業」「造船・舶用工業」の2分野でしたが、2023年に介護分野を除く11分野へ対象を拡大しました。

なお、介護分野は「介護」という別の在留資格があるため、2号の対象外となっています。

特定技能2号の取得には実務経験と各分野の試験への合格が必要で、試験は2023年秋頃から順次開催されています。

特定技能2号の特徴には、以下が挙げられます。

- 特定技能2号の特徴

- 在留期間:更新回数の上限なし(3年・2年・1年または6カ月ごとの更新)

- 家族帯同:要件を満たせば認められる

- 日本語レベル:外食業と漁業ではJLPTのN3以上

- 永住権の取得:要件を満たせる可能性がある

- 雇用形態:直接雇用、ただし農業と漁業は派遣が可能

- 在留資格の申請要件に実務経験が求められる

- 受入れ企業または登録支援機関によるサポートは不要

特定技能2号には在留期間の更新に制限がないため、長く日本で働いてもらうことができます。

在留資格申請に必要な要件などの詳細は、後ほど解説します。

▼特定技能1号と2号の違いは?2つの在留資格を徹底比較した記事はこちら

受け入れる企業の要件

特定技能外国人を受け入れるためには以下の要件を満たす必要があります。

- 受入れ企業の要件

- 受入れ企業の業界が特定産業分野である

- 特定技能外国人を雇用する前に対象の協議会へ加入 ※2024年6月14日から

- 特定技能外国人1号への支援計画の策定実施(雇用後に支援を行う)

そのほかにも、分野によって受け入れ可能な業態や細かい要件がある場合があります。

詳細は以下よりお問い合わせください。

企業が「特定技能」外国人を採用するメリット

「特定技能」は外国人労働者が単純労働を含む幅広い業務に従事できることが最大のメリットです。

いままで、単純労働に従事できる資格は永住者などの身分に基づいた在留資格に限られていたため、採用可能な人材の母数が多くはありませんでした。

「特定技能」は学歴や関連業務の従事経験が必須ではないため、外国人にとってハードルが低いことや、人数が年々増加していることから、採用の対象となる人材が豊富です。

また、今後は「技能実習制度」が廃止となり「育成就労制度」が施行されます。育成就労制度は、特定技能への移行を前提に設計されています。さらに、特定技能2号の対象分野も拡大したことから、外国人労働者が日本就労におけるキャリアパスが描きやすくなり、2号を取得できれば家族帯同も可能になります。そのため、特定技能を目指す外国人が今後さらに増加することが予想されます。

特定技能で就労が可能な分野(業種)

「特定技能」の対象分野(業種)は以下の16種です。これらは国内で十分な人材を確保することが困難とされており、特定産業分野に指定されています。「農業」と「漁業」分野においてのみ、派遣での雇用が可能です。

| 分野名 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

|---|---|---|

| 介護 | 〇 | ✕ |

| ビルクリーニング | 〇 | 〇 ※2023年追加 |

| 工業製品製造業(製造業分野) | 〇 | 〇 ※2023年追加 |

| 建設 | 〇 | 〇 |

| 造船・舶用工業 | 〇 | 〇 |

| 自動車整備 | 〇 | 〇 ※2023年追加 |

| 航空 | 〇 | 〇 ※2023年追加 |

| 宿泊 | 〇 | 〇 ※2023年追加 |

| 農業 | 〇 | 〇 ※2023年追加 |

| 漁業 | 〇 | 〇 ※2023年追加 |

| 飲食料品製造業 | 〇 | 〇 ※2023年追加 |

| 外食業 | 〇 | 〇 ※2023年追加 |

| 自動車運送業 | 〇 ※2024年追加 | ✕ |

| 鉄道 | 〇 ※2024年追加 | ✕ |

| 林業 | 〇 ※2024年追加 | ✕ |

| 木材産業 | 〇 ※2024年追加 | ✕ |

それぞれの分野、職種の詳細は以下の関連記事でも詳しく解説しています。

☑ 特定技能の職種は何がある?:16分野(旧12分野・14業種)を解説【業務一覧付き】

「技能実習」と「特定技能」の違い

名称が似ていることから「特定技能」と間違われやすい制度に「技能実習」があります。

認められる活動内容や、転職の有無など違いは様々ありますが、大きな違いは「技能実習」は人手不足を補うことが目的ではないという点です。

「技能実習」制度の目的は「技能移転による国際貢献」であり、日本の技術を学んで母国へ持ち帰ることを前提としています。そのため、技術を必要としない単純労働は認められておらず、家族帯同もできません。一方、「特定技能」は外国人を労働力として受け入れることが目的の在留資格のため、単純労働を含む幅広い業務に従事することができます。

二つの違いを表にまとめました。

【 特定技能と技能実習の違い 】

| 特定技能 | 技能実習 | |

|---|---|---|

| 目的 | 労働力の確保 | 技能移転による国際貢献 |

| 人数制限 | 建設・介護を除いて無し | あり |

| 永住権を とるための ルート | 特定技能1号→2号→永住者というルートで、 永住権の取得を目指すことが可能。 | 技能実習のままの場合は、 日本人の配偶者がない限り、不可能。 特定技能へ移行した場合は、 特定技能から永住権を取得可能。 |

| 外食分野への 従事 | 可 詳しくはこちら | 不可 |

| 転職 | 同一職種であれば転職が可能。 詳しくはこちら。 | 場合によって「転籍」が可能。 転職という概念はない。 |

| 家族の帯同 | 2号のみ可 | 不可 |

| 関与する 主体 | 外国人本人企業 ※登録支援機関への委託は必須ではない。 | 外国人本人(技能実習生)送り出し機関、 受け入れ先機関(企業)、 監理団体技能実習機構。 |

| 支援を行う 団体 | 登録支援機関 | 監理団体 |

▼こちらの記事で詳しく解説しています

特定技能1号の外国人には企業による支援義務がある

特定技能制度では、外国人を受け入れる企業である(特定技能所属機関)には、特定技能1号の外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられています。

ちなみに、特定技能2号の外国人への支援は義務ではありません。

2号特定技能外国人は日本生活もある程度長くなり、日本語能力なども高くなっていることから支援はなくとも生活できる状態になっています。この支援の実施については、登録支援機関に委託をする、または委託が必須となることがあります。

▶参考:法務省|在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)1号特定技能外国人支援計画書

登録支援機関について

登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を受け入れた企業(特定技能所属機関)から委託を受けて外国人の支援を行う、出入国在留管理庁(入管)から認定を受けた機関のことです。受け入れ企業に代わって支援計画の作成や各種支援を実施します。

特定技能1号の外国人を雇用する企業は、職場・日常生活・社会生活において外国人を支援する必要があります。企業が自社で実施することも可能ですが、通常業務と並行して行うには負担が大きいため、登録支援機関に委託することも可能です。

登録支援機関への委託が必須となる場合

受け入れ企業が満たすべき支援体制の基準はいくつかあります。

例えば、過去2年間に外国人(就労資格を持つ中長期在留者)の受け入れ実績がない場合は、支援業務を自社で行うことはできず、登録支援機関にすべての支援業務を委託しなければなりません。

登録支援機関に全部を委託することで、支援体制の基準を満たしているとみなされます。

受け入れ実績があり、社内に適切な支援体制が整っている場合は、支援業務の一部を自社で実施し、残りを登録支援機関に委託することも可能です。ただし、一部を委託する場合は支援計画のなかで委託範囲を明示しておく必要があります。

☑ こちらで詳しく解説:登録支援機関とは?支援の委託は必須?特定技能制度上の役割など詳しく解説

【マイナビグローバルの登録支援サービスの特徴とは?】

特定技能1号の要件

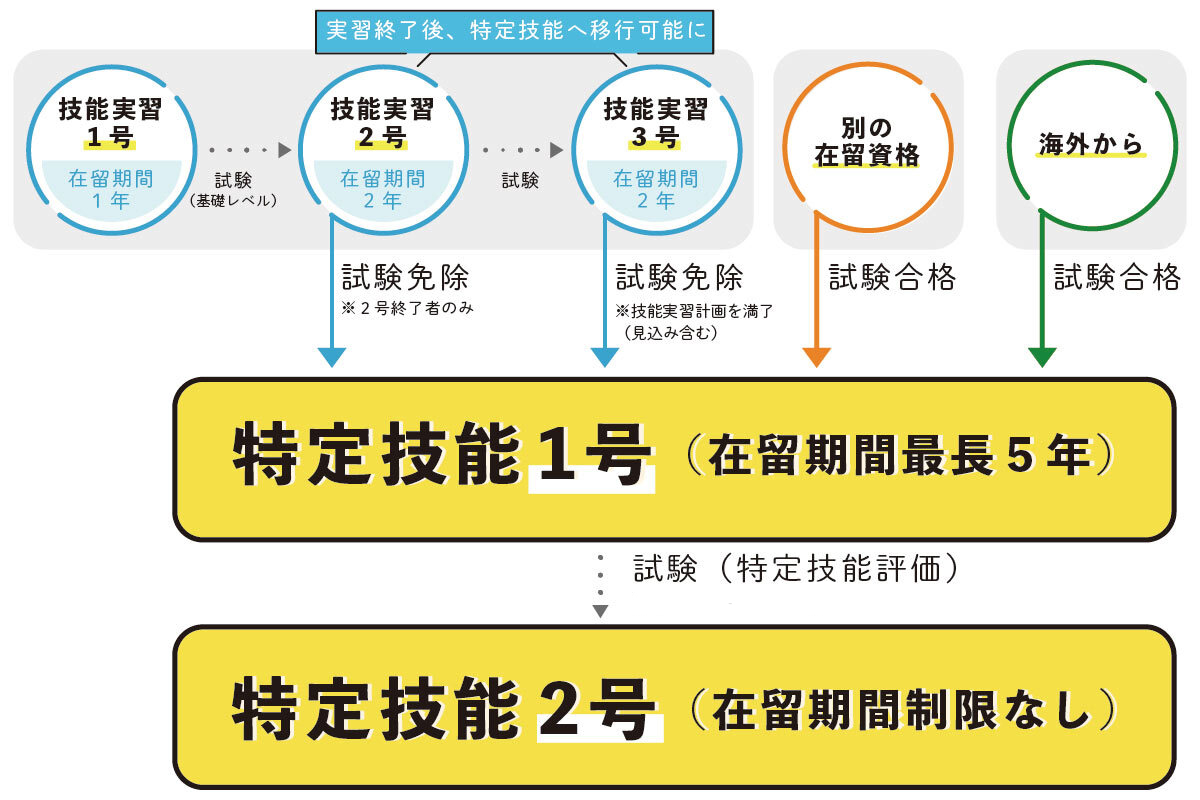

外国人材が在留資格「特定技能」を取得するルートは、特定技能の試験に合格するか、技能実習から在留資格を移行の2種類になります。

- 特定技能の取得ルート

- 各分野の技能試験と日本語試験に合格

- 技能実習2号を良好に修了し、在留資格を移行(在留資格変更)

これらを図解すると以下のようになります。

ではもう少し具体的な内容を見ていきましょう。

ルート① 特定技能評価試験と日本語試験に合格をする

特定技能を取得するには、日本語の試験と技能水準を評価する試験の2つに合格する必要があります。分野ごとに試験内容、会場、日程などが異なります。

なお、試験は国内だけではなく国外でも実施されています。

- 技能試験

- 在留資格を有していれば、受験可能(短期滞在も可)

- 海外で受験する場合は、受験資格は国ごとにことなる

- 自信の出身国ではない他国で受験も可能

- 日本語試験

- 国内外で受験可能

- 2種類のうちどちらかを受験

- 日本語能力試験(JLPT)N4以上

- 国際交流基金日本語基礎テストJFT-basic200点以上

ルート②「技能実習2号」を良好に修了し「特定技能1号」へ移行する

特定技能は技能実習移行するルートでも取得できます。

・「技能実習2号」を良好に修了または、「技能実習3号」の場合は実習計画を満了

・「技能実習」での職種/作業内容と、「特定技能1号」の職種が一致

「技能実習2号を良好に修了」した場合、「技能実習」の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。

さらに、「特定技能で行う業務」と「技能実習2号の職種・作業」に関連性が認められる場合は、技能試験も免除されます。関連性がない場合は特定技能の分野別試験への合格が必要です。

| 元の在留資格 | 移行先の在留資格 | 要件 |

|---|---|---|

| 技能実習1号 | 技能実習2号 | 技能評価試験に合格している |

| 技能実習2号 | 特定技能1号 または技能実習3号 | 良好に修了していることに加え、下記の要件を満たしていること。 特定技能1号の場合:関連性のある業務を行う場合は技能試験免除 技能実習3号へ移行の場合:1ヶ月以上1年未満の一時帰国と技能評価試験合格など |

☑ 関連記事:技能実習から特定技能への移行方法とは?【行政書士解説】

技能試験・日本語試験の内容

先ほどお伝えした通り、技能実習からのルートでない場合、特定技能1号を取得するには①各分野の業務に関連した技能の試験と、②日本語能力に関する試験に合格しなければなりません。

ここからはこの2つの試験について説明します。

①各分野の業務に関連した技能の試験

即戦力として働くために必要な知識や経験、技術を持っているかどうかを確認する試験です。学科試験と技能試験が設けられている業種もあり、合格の難易度もさまざまです。

「介護」であれば厚生労働省、「建設」であれば国土交通省といったように、所轄省庁ごとに産業分野が異なっているため、最新情報や申し込み情報については注意が必要です。

試験のサンプルなどは以下の記事でご覧ください。

☑ 関連記事:特定技能試験を解説! 1号の取得要件や試験サンプルも紹介

②日本語能力試験 (JLPT)または、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)

特定技能の在留資格を取得するには、ある程度の日本語能力も求められます。

日本語能力試験は、「日本語能力試験(JLPT)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」の2種類のうちいずれか1つを受検します。どちらを受験しても構いません。

日本語能力試験 (JLPT)

「日本語能力試験(JLPT)」はN1~N5までの5段階のレベルに分かれており、特定技能の取得にはN4以上が必要です。

N4は「基本的な日本語を理解することができる」レベルとされています。身近な話題について、基本的な語彙や漢字を使って書かれた文章を読んで理解でき、日常的な場面においてややゆったりしたスピードで話される会話であればほぼ理解できます。

☑ 関連記事:日本語能力試験(JLPT)とは?N1からN5の難易度やレベル構成を解説

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)

「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)」は、日本語能力試験よりも実施頻度が高く、再度試験を受けたりするのにも便利です。

総合得点は250点満点で、200点以上をとることで特定技能1号の要件を満たします。CBT方式(パソコンやタブレットを使用する)なので、その場で判定結果が表示されます。

☑ 関連記事:特定技能に必要な「JFT-Basic」とは?JLPTとの違いや試験情報を解説

特定技能2号の要件

特定技能2号の取得には、技能水準の試験に合格することと、分野によっては日本語能力試験N3以上であることが求められます。

また、「指導・管理等の実務経験」が必要であったり、企業の人間から受験の申込が必要で外国人本人が申し込むことはできないなどの注意点があります。

- 特定技能2号の要件

- 分野の特定技能2号の試験に合格(分野によっては別試験も可)

- 実務経験(管理指導経験など内容は分野ごとに異なる)

- 一部の分野では日本語能力(JLPT N3以上など)

例として外食業分野の要件を見てみましょう。

- 例)特定技能2号 外食業分野の要件

- 受験資格:2年以上の管理等実務経験(現場で副店長やサブマネージャーなどの経験)

- 試験申し込み:企業による申し込み(個人申し込みは不可)

- 試験言語:日本語 ※漢字にルビなし

- 実施方法:ペーパーテスト(マークシート)方式

- 試験時間・科目:70分50問 200点満点(合格基準65%以上)

- 学科試験35問 125点満点、実技試験(判断・計画立案試験等))15問 75点満点

- 出題分野:接客全般・飲食物調理・衛生管理・店舗運営

- 第1回試験:受験者数292人、合格者113人、合格率38.7%

☑ 関連記事:特定技能2号とは?業種や取得条件、在留期間、試験情報を解説

☑ 関連記事:特定技能2号の試験を解説!問題の内容や費用は?

企業が特定技能外国人を採用する方法

「特定技能」の外国人を採用する主なパターンは、すでに日本国内にいる外国人の在留資格を「特定技能」へ切り替えるか、海外から外国人を呼んで「特定技能」の在留資格を取得してもらうことです。

すでに日本国内にいる外国人の在留資格を変更して採用する場合は、以下のようなパターンが考えられます。

「技能実習」から在留資格「特定技能」に移行した外国人を採用

先述の通り、「技能実習」から在留資格「特定技能」への変更が可能です。日本語試験不要、移行対象分野への在留資格変更であれば特定技能の試験も不要です。

☑ 関連記事:技能実習から特定技能への移行方法とは?【行政書士解説】

在留資格「留学」から「特定技能」に在留資格を変更して採用

在留資格「留学」の外国人を「特定技能」に在留資格を変更して採用するパターンもあります。

留学生は「技術・人文知識・国際業務」への変更を考える人が多いですが、取得には学歴などとの関連性を求められるため、難しい場合もあります。特定技能であれば、試験合格は必要ですが、学歴などとの関連性は不要なため、在留資格取得のハードルが下がります。

▼外国人採用で聞くべき質問とは?面接質問集を特別に公開します!

特定技能の現状と課題

特定技能は制度の変更や対象分野の拡大など、常に変化しています。在留者数も急増しており、人手不足を解決できる制度としての期待値が高い反面、課題もあります。現状と課題とはどんなものはあるか見ていきましょう。

技能実習制度廃止、育成就労制度が創設

特定技能の在留者数が増加した背景には、技能実習生が特定技能へ在留資格を変更するケースが増えたことが挙げられます。しかし、技能実習制度は本来「技術移転」が目的の制度であるにもかかわらず、実態としては労働力として活用されており、技能実習生の失踪や過酷な労働環境など多数の課題を指摘されてきました。こうした状況を受け、政府は技能実習制度の廃止を決定しました。

その代替制度として創設されるのが「育成就労制度」です。

育成就労制度は特定技能制度への移行を前提とした在留資格で、最大3年の在留期間の中で必要な技能や日本語能力を育成します。また、実際の労働を通じてスキルを習得し、適切な雇用関係のもと就労します。対象分野は特定技能と整合性を持たせる方向で整備される予定です。

育成就労制度を活用することで、外国人はより長期的なキャリア形成が可能となります。育成就労から特定技能を目指す外国人が将来的には増加すると見込まれます。企業にとっても採用のチャンスが広がることになるでしょう。

費用面のハードル

特定技能外国人の雇用には、紹介料、登録支援機関へ払う支援の費用など、受け入れにかかる費用が発生します。

そのため、資金力に限りがある企業にとってはハードルが高くなることがあります。

一方で、日本人の応募がなかなか集まらない職種では、特定技能外国人を早期に採用できることで、採用活動の長期化を防ぎ、結果的に採用コストを抑えられる可能性があります。

また、登録支援機関への依頼などは条件を満たせば自社で行うことも可能です。自社の体制やリソースに応じて、最適な方法で採用を検討できると良いでしょう。

まとめ

特定技能制度は、日本の深刻な人手不足を解消するため、2019年に創設されました。特定技能の大きな特徴は、単純労働にも従事可能な点です。対象分野は限定されているものの、一定の技能や日本語能力を有する外国人材を受け入れることで、即戦力としての活躍が期待できます。

特定技能には「1号」と「2号」があり、在留期間や家族帯同の可否、求められる技能水準が異なります。また、技能実習制度との違いや登録支援機関による支援体制の整備なども押さえておくべきポイントです。

技能実習制度の廃止や育成就労制度の創設など、特定技能に関連する環境の変化も起きています。こうした動向も踏まえながら、特定技能制度を正しく理解し、外国人の受け入れを戦略的に進めることが、持続的な人材確保の鍵となるでしょう。

▼マイナビグローバルの特定技能人材紹介サービスの資料請求・採用の無料相談はこちらから