特定技能と技能実習の7つの違いとは?比較して徹底解説

2019年4月に制定された特定技能制度ですが、「特定技能実習生」といった誤った名称が使用されていることからもわかる通り、技能実習制度と名称が似ていて違いがわからない方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では間違いやすい2つの制度・在留資格を比較し、特定技能外国人と技能実習生の違いや在留資格の選び方を解説します。

▼技能実習は廃止となり、育成就労制度へ。制度の違いや取得方法などをいち早く解説!

目次

閉じる

【おさらい】在留資格「特定技能」とは?

特定技能とは、人手不足が深刻な16の特定産業分野において、外国人労働者が就労できる在留資格です。

2019年4月に創設され、特定技能1号と2号があります。

2号は過去2分野でしたが、現在は11分野に拡大しています。

☑ 特定技能とはどんな在留資格?:技能実習との違い・制度の詳細・採用方法をわかりやすく解説

では、以前からある技能実習制度と、新設された特定技能は何が違うのでしょうか。

押さえておくべき7つの大きな違いを見ていきましょう。

【違いその1】制度の創設目的と背景

技能実習は、本来、開発途上国への技術移転を通じた国際貢献を目的として設けられた在留資格です。日本で学んだ技能を母国に持ち帰り、活用してもらうことを目的としています。しかし、実際には人手不足を補う労働力として活用されるケースが多く、本来の趣旨との乖離が問題視されてきました。

一方、特定技能は日本国内の人手不足を補うことを目的とした、就労が前提の在留資格です。技能実習制度とは根本的に目的が異なります。

| 在留資格 | 施行 | 目的 |

|---|---|---|

| 技能実習 | 1993年 | 技能移転を通じた、開発途上国への国際協力 |

| 特定技能 | 2019年 | 人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、 一定の専門性・技能を有し、戦力となる外国人を受けて人手不足を解消する |

まずはこの創設目的の違いを理解しましょう。この前提が、それぞれの在留資格における違いに大きく影響します。

【違いその2】就業可能な業務や業種

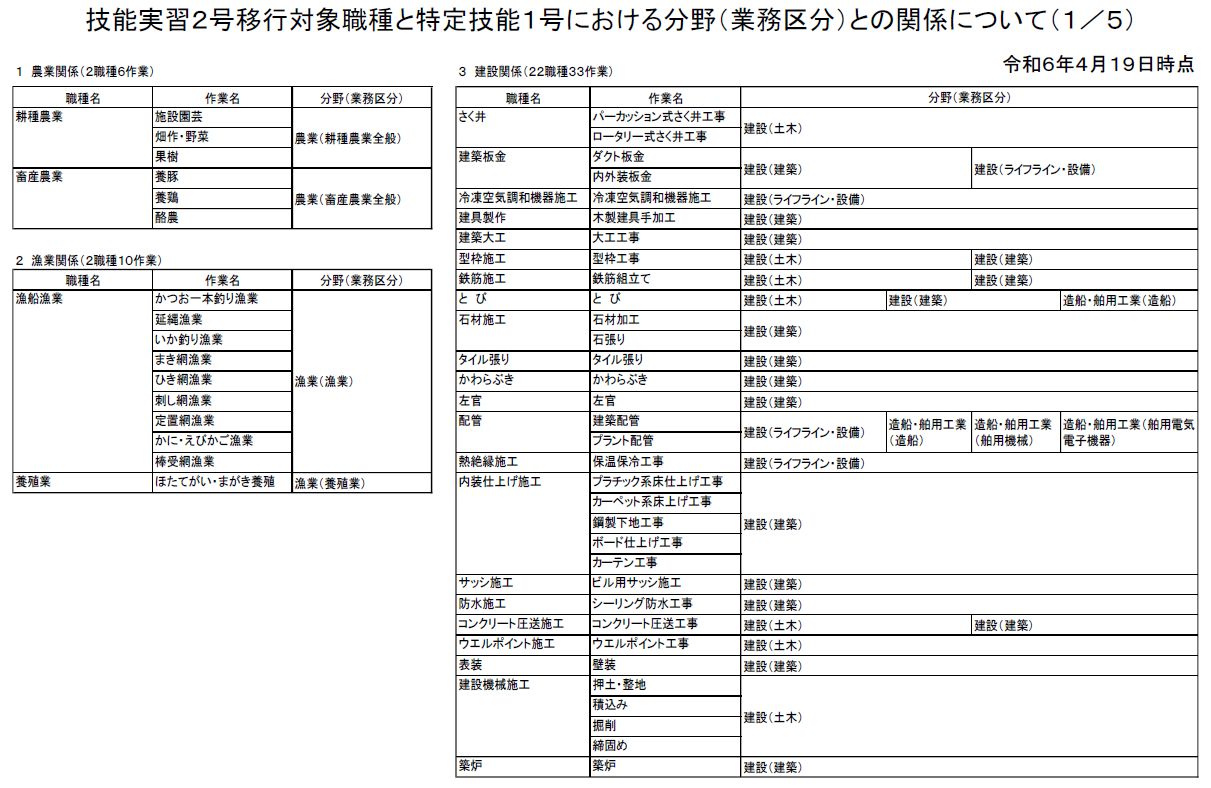

特定技能と技能実習では就業可能な分野や業種が違います。

特定技能は16分野、技能実習は85職種(156作業)あり、技能実習は業務内容が非常に細かく分かれています。特定技能は技能実習に比べて幅広い業務に従事できます。

技能実習生は、一定の条件を満たすと特定技能に移行することができるので勘違いしやすいのですが、技能実習にあって特定技能にはない区分や分野があり、その逆もまたあります。よって、技能実習で在留していても特定技能へ移行できない場合もあります。

☑ 技能実習から特定技能への移行方法を解説:【行政書士が解説】技能実習から特定技能への移行は可能?手続き方法は?

【違いその3】在留期間

「技能実習」と「特定技能」では在留できる期間が違います。

特定技能は、在留期間を更新することで通算5年まで在留可能です。また、2号に移行すれば在留期間の更新回数に上限はありません。

技能実習は、3号まで変更することで最長5年まで在留できますが、3号まで修了するいは実習生が技能評価試験に合格することが必須です。2号の際は学科と実技、3号は実技の試験が実施されます。入管の審査を受けることで在留期間を更新できる特定技能とは方法も違います。

| 特定技能 | 技能実習 |

|---|---|

| 1号:通算5年 2号:上限なし | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) |

特定技能創設以前は、実習満了後の技能実習生は帰国する道しかありませんでした。それは、技能実習設立の目的が「日本で学んだ技能を母国に伝えること」だったからです。しかし、特定技能創設後は、技能実習から特定技能への切り替えが可能になり、引き続き日本に在留できるようになりました。技術や日本語を習得した実習生が、経験を活かして引き続き日本で働けるということです。

特定技能への移行は、技能実習2号から可能です。

【違いその4】転職可能かどうか

技能実習は労働が目的ではないため、転職という選択肢は原則存在しません。就業先が変わる場合は「転籍」となります。

特定技能は就労資格なので、日本人同様に同一の職種であれば転職が可能です。

また、技能実習から特定技能への移行の際は、転職も可能になります。

| 特定技能 | 技能実習 |

|---|---|

| 転職可能 | 原則不可 |

☑ 【企業必見】特定技能の外国人は転職可能?:必要書類や、受入れ企業が知るべき情報まとめ

【違いその5】受け入れ方法

技能実習生は基本的に海外の送り出し機関と提携している監理団体からの紹介しか、受け入れることができません。

特定技能には、とくに制限はないため、受入れ企業自ら採用を行ったり、紹介会社を利用したり選択することができます。ただし、海外在住者の採用において認定送り出し機関の利用が義務付けられている国や独自ルールがある国もあります。

| 特定技能 | 技能実習 |

|---|---|

| 制限なし | 海外の送り出し機関と提携する監理団体からの紹介のみ |

☑ 海外から外国人材を採用して日本で雇用するには?:ビザの手続きやメリットを解説

☑ 特定技能はどの国から雇用できる?:各国の独自ガイドラインを解説

【違いその6】受け入れ人数の制限

特定技能は原則、人数枠がありません。

対して、技能実習には細かい人数枠の制限があります。企業で適切な指導ができる人数に、予め制限されています。希望する人数だけ、受け入れることができるわけではありません。

| 特定技能 | 技能実習 |

|---|---|

| 人数枠なし(介護、建設分野を除く) | 人数枠あり(常勤職員30名以下の企業は3名、優良企業は6名まで等) |

☑ 技能実習生の受け入れ人数推移・国別割合は?:人数枠についても解説

☑ 特定技能外国人の受入れ人数枠や最新人数は?:急増の理由も解説【2024年6月末】

【違いその7】家族帯同の可否

外国人労働者にとって、家族帯同ができるかどうかは、長く働けるかどうかを決める重要な項目です。一緒に暮らすことができれば、日本で長く働くことが将来を考える際の選択肢になります。逆に将来渡って家族を呼び寄せることができない場合は、「母国に家族を残しているので帰国します」となる場合もあります。

帰国が前提であるため、技能実習生は家族帯同が認められていません。

特定技能は、2号の外国人の場合、配偶者とその子の家族帯同が可能です。ただし要件を満たす必要があります。

| 特定技能 | 技能実習 |

|---|---|

| 1号:不可、2号:要件を満たせば可 | 不可 |

☑ 特定技能1号と2号の7つの違いとは?:徹底比較して取得要件や在留期間などを解説!

特定技能と技能実習の比較まとめ

ここまで、特定技能と技能実習の制度の大きな違いを見てきました。制度の創設目的が違うことがわかると、2つの制度の違いの理由がわかると思います。

ここまでの比較及び、それ以外の細かい違いは下記の表を参考にすると良いでしょう。

| 技能実習(団体管理型) | 特定技能 | |

|---|---|---|

| 関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律/出入国管理および難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |

| 在留資格 | 技能実習 | 特定技能 |

| 在留期間 | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内 合計で最長5年 | 1号:通算5年 2号:更新回数の上限なし |

| 外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識または経験が必要 |

| 入国時の試験 | なし (介護職のみ入国時N4レベルの日本能力要件あり) | 技能水準、日本語能力水準を試験などで確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験など免除) |

| 送り出し機関 | 外国政府の推薦または認定を受けた機関 | なし (海外在住者の受け入れで送り出し機関を利用する場合、国によっては認定を受けた送り出し機関の利用求められる場合あり) |

| 監理団体 | あり (非営利の事業協同組合などが実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) | なし |

| 支援機関 | なし | あり (登録支援機関が受け入れ機関から委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) |

| 外国人と受入れ機関のマッチング | 通常監理団体と送り出し機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い、または、国内外のあっせん機関などを通じて採用することが可能 |

| 受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |

| 活動内容 | 技能実習計画に基づいて講習を受け、および技能などに係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能などを要する業務に従事する活動(2号3号) 【非専門的・技術的分野】 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 【専門的・技術的分野】 |

| 転籍・転職 | 原則不可。 ただし、実習実施者の倒産などやむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 転職可能。 ただし、同一業務区分内、または試験によりその技能水準の共通性が確認されている区分間。 |

どちらの在留資格の求職者を選べばいいのか

ここまで2つの在留資格の違いを見てきましたが、どちらの在留資格もそれぞれにメリットデメリットがあり迷ってしまうかもしれません。

【一番重要なポイント】働いてほしい業務が可能な在留資格を選ぶ

「特定技能」「技能実習」に限らず、まずは該当の業務、職種で働くことが可能な在留資格を選ぶことから始めてください。

就労が認められていない在留資格では雇用してはいけません。

許可されていない業務で働かせることは、不法就労助長罪にあたり、雇用主が懲役や罰金を科される場合があります。

技能実習の場合は、業務が非常に細かく分かれています。ちょっとした作業であっても範囲を超えた業務を行うことはできません。幅広く単純労働の業務をしてほしいと考えている場合は、特定技能での雇用をおすすめします。

そのほかにも就労可能な在留資格はありますので、以下の記事を参考にしてみてください。

☑ 在留資格とは?:29種類一覧・総まとめ!要件や取得方法を解説

それでも採用に迷ってしまったら、マイナビグローバルへご相談ください

マイナビグローバルはグループの求人メディアとの連携による集客やグループの海外拠点の活用などにより、コンプライアンスを遵守して日本企業の外国人材採用を総合的にサポートしています。

・どの在留資格が一番自社に合っているのかわからない

・希望の人材を確保できない

・外国人材の支援まで対応できない

といったお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

\特定技能外国人材の採用は実績豊富&ワンストップで対応できるマイナビグローバルにお任せください/