日本語能力試験(JLPT)N1~N2の難易度は?レベル別問題例や日本語検定との違いもご紹介

外国人労働者を採用する際、日本語レベルを知るための方法の1つとして、日本語能力試験(JLPT)の認定結果を確認するという方法があります。

5段階のレベルのうち、どのレベルの試験にパスしているかを知ることは採用時の判断材料となり得ますが、具体的にはどのようにレベル分けされていて、レベルごとにどの程度のコミュニケーションが望めるのでしょうか?

詳しく説明していきます。

目次

閉じる

日本語能力試験(JLPT)とは

日本語能力試験(JLPT)とは、日本語能力を測定して、認定することを目的としている試験、資格のことです。

日本語でコミュニケーション上の課題を遂行する能力を測るための質問で構成されています。

国際交流基金と日本国際教育協会によって1984年に開始された当初は全世界で7,000人程度しか受験者がいませんでしたが、2018年には受験者数が100万人を突破しました。またコロナ禍を経て2024年は全世界で約172万人の応募者があり、過去最多を記録しました。

なぜこれほど多くの人が受験するようになったかというと、日本語能力を測定できるだけでなく、合格することで就職や資格認定などに役立てることができるためです。

どんな人が受験する?

日本語能力試験(JLPT)は日本語を母語としない人を対象とした試験・資格です。

試験内容は「日本語の文字や語彙、文法についてどれくらい知っているか」(=言語知識)、「実際のコミュニケーションにおいて言語知識をどのくらい使いこなせるか」(=読解、聴解の力)の2つがチェックされます。

N1~N5の5段階のレベルが設定されているので、受験者は自分のレベルに合わせて受験できます。

日本語能力試験の受験要件

受験に際し、年齢や国籍に制限はありません。日本国籍の人でも日本語を母語としない方の場合、受験可能です。

また、日本語を母語とする人でも、海外で初等・中等教育を受けた場合や、日本国家試験の受験のために日本語能力試験を受験する場合があります。

日本語能力試験と日本語検定の違い

「日本語能力試験」と似た名称の試験で「日本語検定」というものも存在しますが、2つの試験はまったく異なるものです。

「日本語能力検定」は、基本的には日本語を母語としない人を対象としています。自国育ちの外国人はもちろん、海外で生まれ育ち、子どもの頃にほとんど日本語を使うことがなかった日本人も対象となります。

一方の「日本語検定」は、日本語を使うすべての人を対象としています。日本語検定では、漢字、表記、敬語、言葉の意味、語彙、文法の6つの領域における習熟度を測るための問題のほか、総合的な力を測るための読解問題なども出題されます。

日本語能力試験の難易度とレベル構成

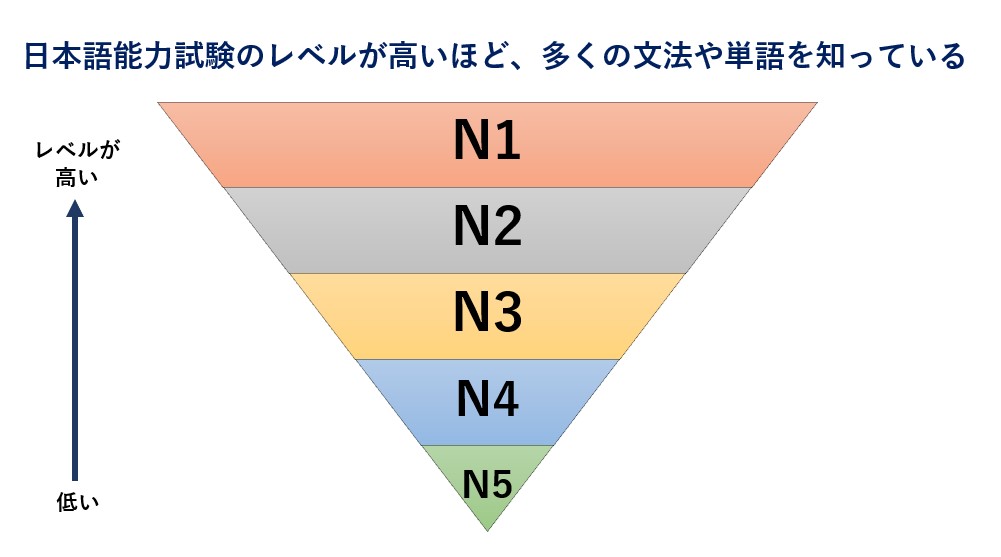

日本語能力試験はN1~N5の5段階のレベルが用意されていますが、試験内容が最も難しいのがN1で、数字が増えるほど難易度が低くなります。

レベルごとにどれくらいの差があるのかというと、例えば「仕事の休憩時間などに散歩に出かける」ということを各レベルに合わせておおよそ表現するとしたら、以下のような文章で表すことができます。

N1:休憩をかねて散歩します。休憩かたがた散歩します。休憩がてら散歩します。

N2:休憩をかねて散歩します。

N3:休憩のついでに散歩します。

N4:休憩しながら散歩します。

N5:休憩のとき散歩します。

N1の表現は日本人でもあまり使用しない言葉が用いられることもあります。

日本語能力試験のレベルが高い人ほど、学習している日本語文法レベルが上がっていて、様々な場面において多様な表現ができます。

逆に日本語能力試験のレベルの低い人ほど基本的な日本語なら理解できます。やさしい言い方が必ずしも通じるというわけではなく、教科書で習うような定型文のほうが通じるといった場合もあります。

ここからは実際の問題を用いて、各レベルを細かく見ていきましょう。

N1:幅広い場面で使われる日本語を理解することができる

N1レベルは幅広い場面で使われる日本語を理解することができるとされていて、多様な表現を知っていなければ合格できません。日常会話以外も可能で、ビジネス会話や敬語や丁寧語も理解します。

ちなみに、N1の試験は、日本語を母国語とする日本人でも満点をとるのが難しいといわれています。

- 【読む力】論理的に書かれた複雑な文章、抽象度の高い文章まで理解可能です。

- 【聞く力】日本語を母語とする日本人にとって自然なスピードのニュースや講義まで理解できます。

「私の主張は単なる( )ではなく、確たる証拠に基づいている」

1.模索 2. 思索 3. 推測 4. 推移

N2:日常で使われる日本語が理解でき、それ以外の場面で使われる日本語もある程度理解できる

N2レベルは、日常の会話で使う日本語を理解することができるだけでなく、日常会話以外の場面で使われる日本語もある程度は理解ができるレベルとされています。ビジネス会話などもある程度可能と考えてよいでしょう。

- 【読む力】新聞記事や解説、一般的な話題に関する記事や読み物を理解できます。

- 【聞く力】日本語を母語とする日本人にとって自然なスピードに近い速さでニュースや会話を聞いて、話の流れや要旨を把握できます。

「あの映画の最後は( )場面として知られている」

1.名 2.高 3.良 4.真

N3:日常で使われる日本語をある程度理解できる

N3レベルは、日常の会話で使われる日本語をある程度は理解できるとされています。知っている単語や文法がそこまで多くはないので、難しい用語などは置き換えて会話する必要がありますが、置き換えればコミュニケーションは可能です。

- 【読む力】日常的な話題について書かれた文章であれば理解することが可能です。

専門用語などが多い文章は、言い換え表現が与えられれば要旨を理解できます。 - 【聞く力】日常的な場面で、やや自然に近いスピードの会話を聞いて、話の流れなどをある程度理解できます。

「( )寝たので、気持ちがいい」

1.すっかり 2.ぐっすり 3.はっきり 4.ぴったり

N4:基本的な日本語を理解することができる

N4レベルは、基本的な日本語を理解できるとされています。知っている単語は基本的なものに限られるため、難しい用語は置き換える必要があります。日常会話においては、ゆっくりと基本的な単語で話せば理解できます。

- 【読む力】身近な話題について、基本的な語彙や漢字を使って書かれた文章を読んで理解できます。

- 【聞く力】日常的な場面において、ややゆったりしたスピードで話される会話であればほぼ理解できます。

「スーパーでもらった( )を見ると、何を買ったかわかります」

1.レジ 2.レシート 3.おつり 4.さいふ

N5:基本的な日本語をある程度理解することができる

N5レベルは、基本的な日本語をある程度、理解することが可能です。知っている単語や文法が少ないため、理解できない会話もありますが、教科書で習う定型文などはよく理解できます。

- 【読む力】日常生活で用いられる平易な漢字やひらがな、カタカナで書かれた定型的な文章を読んで理解することができます。

- 【聞く力】日常生活においてよくある場面で、ゆっくりしたスピードで話される短い会話であれば、必要な情報を聞き取ることができます。

「わたしは デパートに つとめて います」

1. わたしは デパートで かいものを して います

2. わたしは デパートで さんぽを して います

3. わたしは デパートで しごとを して います

4. わたしは デパートで やすんで います

<<マイナビグローバルでは特定技能外国人の日本語教育に関する支援も行っています。詳しくはこちらから問い合わせください>>

日本語能力試験の合格基準

日本語能力試験はN1~N5の5つのレベル別に試験が分かれています。いずれのレベルも多肢選択によるマークシート方式です。

合格するためには、「合格点以上の総合得点をとっていること」と「言語知識・読解・聴解のすべての得点区分において基準点以上の点をとっていること」の2つが必要です。1つでも受験しない試験科目があった場合、不合格となります。

日本語能力試験の合格率

日本語能力試験のレベルごとの合格率は以下の通りです。難易度が上がると合格率は下がっていくことがわかります。

2024(令和6)年12月実施分の合格率

| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 国内受験者の合格率 | 24.3% | 26.4% | 32.5% | 36.3% | 59.6% |

| 海外受験者の合格率 | 31.7% | 38.7% | 38.0% | 35.0% | 48.8% |

| 国内・海外合計 | 28.7% | 33.1% | 35.2% | 35.6% | 49.5% |

日本語能力試験の受験者数

日本語能力試験は、基本的に7月と12月に年2回行われています。2024年12月からの過去5回の試験に関する応募者数・受験者数は以下の通りです。

| 実施年・月 | 実施国・地域数 | 応募者数 | 受験者数 |

| 2022年12月 | 82 | 506,293 | 431,449 |

| 2023年7月 | 55 | 698,062 | 602,140 |

| 2023年12月 | 85 | 782,961 | 663,295 |

| 2024年7月 | 61 | 793,701 | 680,453 |

| 2024年12月 | 82 | 925,242 | 790,536 |

日本語能力試験の申し込み方法

おおまかに以下の手順で受験の申し込みを行います。

- 日本語能力試験の申し込み方法

- 日本語能力試験のホームページから「My JLPT」に登録

個人情報の入力以外に、顔写真の登録などが必要 - 登録時に発行されたIDと自分で設定したパスワードで、受験申込情報を登録

- クレジットカード、銀行振込、コンビニエンスストア払いのいずれかで受験料を支払う

- 日本語能力試験のホームページから「My JLPT」に登録

病気やケガ、障害などのために受験上の配慮を申請したい場合、申込受付期間中のなるべく早い段階で、日本語能力試験受付センターから「受験上の配慮申請書」を取り寄せて郵送で申請することが必要です。対応内容は、点字、拡大文字、座席配慮、ヘッドフォンの使用、試験時間延長などです。

配慮申請書の申し込み先は以下の通りです。電話での申請が可能です。

2025年の試験日程・場所

日本語能力試験の実施日程は、基本的に7月と12月の年2回です。2025年は7月6日(日)、12月7日(日)に開催されます。

試験は全国47都道府県で実施されていますが、試験会場に関しては試験直前まで確定しないため、受験者は受験票で知らされることになります。

また、応募の状況などによって、隣接都府県の試験会場になる場合があります。

海外では以下の国・地域で試験が実施されます。

日本語能力試験の実施国・地域

【東アジア】

韓国、中国、モンゴル、台湾

【東南アジア】

インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス

【南アジア】

インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ

【大洋州】

オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア、フィジー(休止中)、マーシャル諸島(休止中)

【北米】

カナダ、アメリカ

【中南米】

コスタリカ、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、コロンビア、チリ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア

【西欧】

アイルランド、イタリア、イギリス、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル(休止中)

【東欧】

アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、モルドバ、リトアニア、ルーマニア、ロシア

【中東】

アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、カタール、サウジアラビア、トルコ、ヨルダン

【北アフリカ】

アルジェリア、エジプト、スーダン(休止中)、チュニジア、モロッコ

【アフリカ】

ガーナ、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、セネガル、ベナン、マダガスカル、南アフリカ

国・地域ごとの実施年及び試験会場に関しては、下記から問い合わせて確認することができます。

- 日本での実施について

日本語能力試験(日本国内)受付センター(日本国際教育支援協会)

電話:03-6686-2974 (海外からの場合 +81-3-6686-2974)

受付時間:月~金曜日(土日祝日を除く)9:30~17:30 (日本時間)

※日本での日本語能力試験の実施については、メールでの問い合わせには応じていません。 - 海外での実施について

国際交流基金日本語試験センターか、試験を受ける都市の実施機関に問い合わせてください。

国際交流基金日本語試験センターメール: jlptinfo@jpf.go.jp

※日本以外で受験する場合の問い合わせのみ。

※日本語か英語で書いてください。

詳しくは「日本語能力試験 問い合わせページ」をご確認ください。

日本語能力試験を受検する目的・メリットは?

続いては、日本語能力試験を受験する目的や、合格することで得られるメリットを説明していきます。

【メリット】

- 就職の際に有利

- 在留資格「特定技能」の取得にはN4合格が必須

- 高度人材ポイント制の加点対象になる

- 資格取得の際に必要となる

就職の際に有利

一般的にN1もしくはN2レベルに合格していると、就職の際のアピールポイントになります。

日本語能力についてある程度のレベルが保証されることはもちろん、N1やN2を取得するためにきちんと日本語を勉強してきたという証明でもあります。

在留資格「特定技能」の取得にはN4合格が必須

在留資格「特定技能」を取得するためには、

①各分野の業務に関連した技能の試験 ②日本語能力に関する試験

の2つに合格しなければなりません。

この②に関しては、「日本語能力試験(JLPT)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のいずれかひとつで、決められたレベルに達していることが必要です。

このうち日本語能力試験を選択する場合、N4以上に合格することが求められます。技能実習から特定技能へ在留資格を移行する際は、技能実習2号を良好に修了していれば②は免除されます。

詳細は下記記事にも記載がありますので、あわせてご覧ください。

☑ 特定技能とはどんな在留資格?制度や技能実習との違い、採用方法をわかりやすく解説

日本語能力試験の代わりに国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)も可

前述の通り、在留資格「特定技能」の取得には、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)も有効です。

どちらを選んだほうがいいということはありませんが、実施頻度が高いのは国際交流基金日本語基礎テストです。日本語能力試験(JLPT)の実施は年に2回だけなので、在留期限が迫っているなどの理由で受験を急いでいる場合に利用しやすいという、メリットがあります。「特定技能」を取得したいタイミングに合わせてどちらか選択すると良いでしょう。

国際交流基金日本語基礎テストの総合得点は250点満点で、200点以上で合格となります。

高度人材ポイント制の加点対象になる

在留資格「高度専門職」を取得した高度外国人材は、日本の産業にイノベーションをもたらす存在であることから、出入国管理上の優遇措置を与えられています。在留資格「高度専門職」は、「学籍」「職歴」「年収」などの項目ごとに設けられたポイントの合計が70点に達すると取得可能です。それ以外に、学籍や職歴などの何らかの条件を満たしていることも加点対象となり、そのひとつが日本語能力試験N1またはN2の取得です。

日本語能力試験N1取得者には15点、日本語能力試験N2取得者には10点が加点されます。このポイントを高度人材ポイントと呼びます。

高度人材ポイント制について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

資格取得の際に必要となる

日本語能力試験に合格することが、資格取得に必要となることもあります。

例えば、外国で医学部を卒業した人または医師免許を取得した人が日本で医師国家試験を受験するためには、日本語能力試験N1の認定が必要です。歯科医師、看護師、薬剤師、保健師、助産師、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、技師装具士、救命救急士、言語聴覚士、獣医師、愛玩動物看護士も同様です。

また、インドネシア、フィリピンから来日する看護師、介護福祉士の候補者は日本語能力試験N5程度、ベトナムからの場合、日本語能力試験N3以上の認定が必要です。

外国人採用における日本語能力試験の活用方法と注意点

続いて、外国人採用における日本語能力試験の活用方法と注意点を説明していきます。

実際の会話力とは乖離する場合がある

日本語能力試験の各レベルに合格していても、会話の目安とされるレベルに達していないように感じられる場合があります。なぜなら、日本語能力試験の回答はマークシート方式で、ヒアリングや会話力をテストするものではないからです。特に漢字圏出身の外国人は、試験問題の文字から意味を判断しやすい傾向にあります。そのため、どのレベルに合格しているかはあくまで目安ととらえて、実際の会話力などは面接で確認することが望ましいです。

また、会話力が高くても母国の文化の違いや常識の違いから会話にすれ違いが生まれてしまうことは往々にしてあります。

これらのすれ違いについては、現場のスタッフ側の対応方法で対策できますので、ぜひ以下の記事を参考にしてみてください。

証明書を確認

日本語能力試験の各レベルに合格している外国人を雇用する際は、「日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書」を確認させてもらうことも一つの活用方法です。

例えば総合得点に関していうと、N4の場合は180点中90点以上、が合格となるので、満点で合格した人と90点で合格した人とでは、日本語能力にかなりの違いがあるということになります。特定技能の在留資格申請の際にはこの証明書が必要になりますが、技能実習生が特定技能に移行する場合、特定技能試験が免除になるため、日本語能力試験の資格を有していない場合もあります。

採用後、多くは日本語教育が必要

N1、N2レベルに合格している人材であれば、業務上の会話にもほとんど問題はありませんが、N3~N5レベルの人材の場合は採用後に日本語教育を行うことが必要でしょう。

また、業務に必要な専門用語についてはN1に合格していても知らないことがあります。必要な知識として研修を行うことが重要です。

日本語教育の方法については下記記事をご参照ください。

☑ どうする?外国人労働者の日本語教育問題|教育方法やコミュニケーションに大切なこと

まとめ

日本語能力試験は、日本で生まれ育った日本人にはなじみがないかもしれませんが、外国人を採用する際は関係してくる資格なので正しく理解しておきましょう。日本語能力試験のホームページの問題例などを確認しておくと、レベルごとのコミュニケーション能力がおおよそイメージでき、自社が求める人材に対してどのレベルの日本語を求めたらいいかがわかりやすくなります。

また、あくまでペーパー試験の結果ですので、面接の際に、日本語によるコミュニケーション力を会話などで確認することが大切です。

このように日本語能力試験の結果は、外国人の日本語能力を知る判断材料になりますが、日本語能力が一定の基準に達していないからといって、本業に関して優秀なスキルを有している人材を見送ってしまうのはもったいないことです。

日本語でのコミュニケーション力は採用後に伸ばすことも可能なので、採用の際はあくまでも判断基準のひとつとしてとらえることをおすすめします。