外国人介護人材の採用メリットは?4つの在留資格の選び方や採用フローも紹介

初めて外国人介護士の採用を検討している施設にとって気になるのは、どんな外国人が雇用できるのか、施設側に課せられる条件、受け入れまでの手順などではないでしょうか。そこで今回は興味があるけれどよくわからないという採用担当者向けに、在留資格の選び方やそれぞれの違いなどについてわかりやすくまとめました。外国人介護士受け入れの現状やメリット、受け入れ成功事例なども併せてご紹介します。

▶外国人介護士の採用は紹介実績が豊富なマイナビグローバルにお任せを。資料請求はこちらから>>

監修:行政書士/近藤 環(サポート行政書士法人)

在留資格に関するコンサルティング業務を担当。2019年に新設された「特定技能」も多数手がけ、申請取次実績は年間800件以上。 行政書士(東京都行政書士会所属 /第19082232号)

目次

閉じる

外国人介護士受け入れの現状

介護業界では人手不足が加速しており、IT化や女性・シニア層の獲得、職場環境の改善などさまざまな人手不足対策が行われていますが、そのひとつとして外国人を介護職員として採用する事業所や施設が増加しています。

「外国人雇用状況」の届出状況のまとめによると、2024年10月末現在、医療、福祉のうち社会保険・社会福祉・介護事業で働く外国人労働者は85,537人と発表されてます。

この内訳はわかりませんが、介護士として働くことができるいくつかの在留資格をもつ外国人の人数は以下のようになっています。

◆介護……8,093人 ※2023年6月末時点

◆技能実習……15,011人 ※2022年6月末時点

◆特定技能……28,400人 ※2023年12月末時点

これは技能実習、特定技能の新設により、外国人が介護分野で働きやすくなったことが大きな要因です。かつてより受け入れられている特定活動(EPA介護福祉士)は、受け入れのハードルが高く人数もごく限られていました。しかし、技能実習や特定技能の要件難易度は低く、より多くの受入れを可能としました。

出典:

出入国在留管理庁「令和2年6月末現在における在留外国人数について」公表資料

公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会「介護福祉士養成施設への入学者数と外国人留学生」

外国人技能実習機構「令和2年度業務統計 都道府県別 職種別 技能実習計画認定件数(1-8)」

出入国在留管理庁「特定技能1号在留外国人数(令和3年9月末現在)概要版」

外国人介護士を雇用できる4つの在留資格比較と選び方

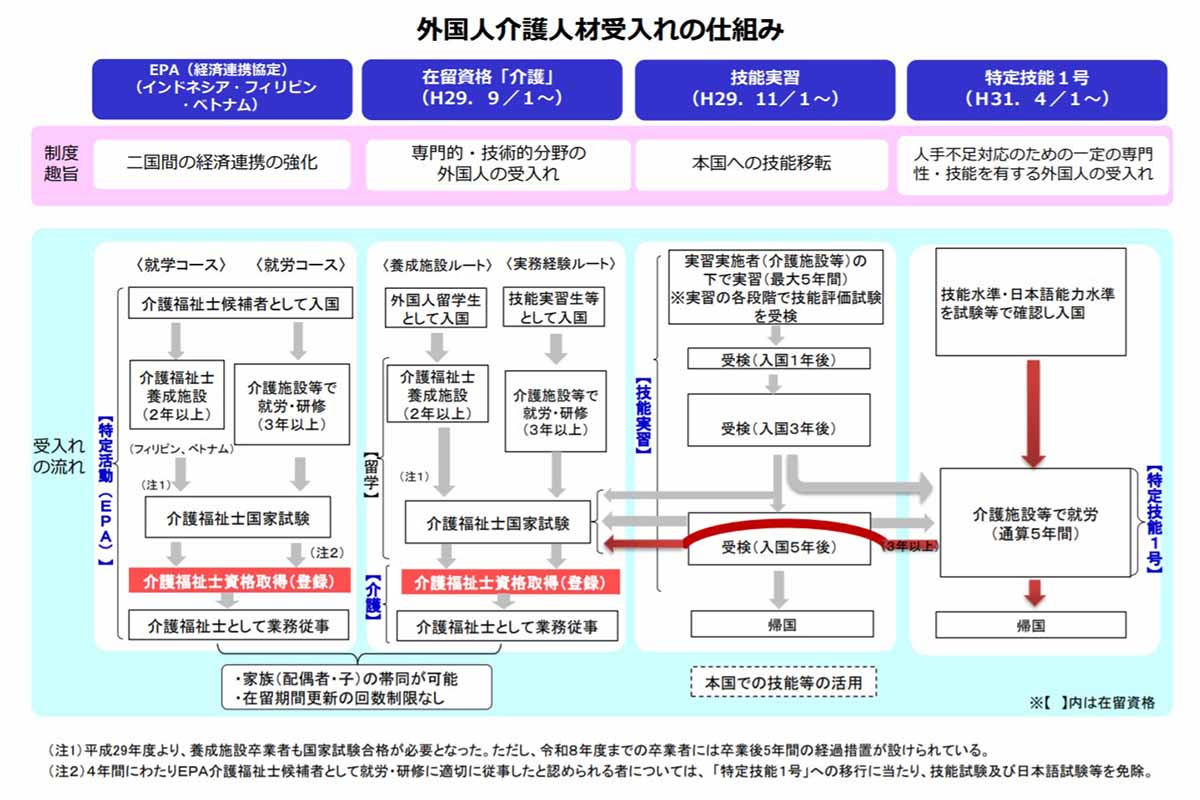

外国人介護士として働くための、介護に特化した在留資格は4種類あります。※

「特定技能」、「技能実習」、「介護」、「特定活動(EPA介護福祉士)」の4種類です。「特定技能」は、ある程度の専門性や技能を有する外国人の受け入れを趣旨とする制度です。「技能実習」は本国への技能移転を目的としています。「介護」は、専門的・技術的分野の外国人の受け入れが目的です。「特定活動(EPA介護福祉士)」は、二国間の経済連携強化を趣旨とする制度「EPA(経済連携協定)」に基づく在留資格のひとつです。インドネシア人、フィリピン人、ベトナム人介護福祉士候補者を受け入れることができます。

これらの在留資格はそれぞれ、受け入れの仕組みが異なっています。在留資格取得の要件も違っているため、採用にあたっては注意が必要です。施設としてどのように働いてもらいたいか、また、施設のどんな課題を解消してほしいのかを考えながら、それに適した在留資格の人材を採用すると良いでしょう。

※就労制限のない身分系の在留資格でも就労は可能です

続いては、それぞれの在留資格について詳しく解説していきます。

在留期間更新の制限なし。長く活躍を希望するなら在留資格「介護」

できるだけ長く活躍してほしいと望むなら、在留資格「介護」を有している外国人介護士を雇用するといいでしょう。在留資格「介護」は、高齢化が進み、より質の高い介護のニーズが高まったことや、介護福祉士の資格を取得しても日本国内では介護業務につけない外国人をサポートするために創設されました。そのため、在留資格「介護」取得の条件としては、まず、介護福祉士の国家試験に合格することが必要です。

介護福祉士の国家試験はすべて日本語でおこなわれるため、日本語能力が高くないと取得が難しいです。もちろん、介護に関するスキルや知識が豊富であることも求められます。そのため、合格者は業務上のコミュニケーションに問題がないと考えていいでしょう。その分、在留資格「介護」取得の条件みたす外国人はまだ少ないのが現状です。

在留資格「介護」保持者は家族の帯同が認められている

在留資格「介護」の保持者は、「家族滞在」の在留資格で家族の帯同が可能であることも大きな特徴です。家族も一緒に日本にいるとなれば、永続的に日本で活躍しやすくなるでしょう。

整った制度で育成するなら「特定活動(EPA介護福祉士)」

「EPA」とは、「経済連携協定」のことで、介護領域において日本とEPAを締結しているインドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から人材を受け入れる制度です。

EPAの歴史は長く、インドネシア、フィリピンとの間には2008年、ベトナムとの間には2009年に協定が発効されています。10年以上の長きにわたって活用されている制度であるため、スキームが確立されていて、初めて外国人介護士を受け入れる施設でも安心できるでしょう。

しかも、母国で看護学校・看護課程の卒業・修了 、大学などの高等教育機関を卒業し、母国政府による介護士認定を受けた人材なので、技能実習生よりもスキルが高い点も魅力です。

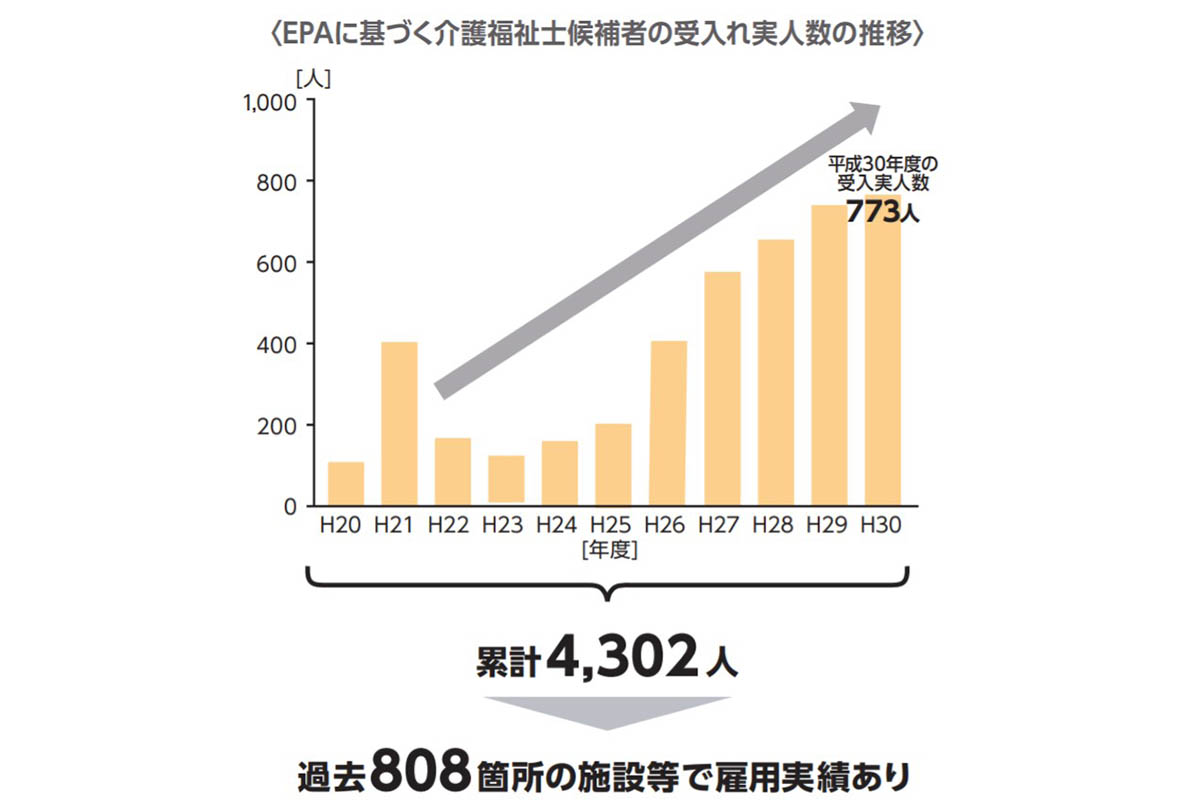

平成30年度の受入実人数は773人で、統計を取り始めてからは808か所、累計4,302人を受け入れています。

入国4年目には介護福祉士の国家試験受験が必須

いずれの国の人材に関しても、介護や看護に関して一定の知識を有しているだけでなく日本語能力も高いため、即戦力としての活躍が期待できることから、EPA介護福祉士を受け入れる施設は増えている傾向にあります。ただし、入国から4年目に介護福祉士の国家試験受験が義務付けられているため、受け入れた先は受験をサポートしてあげることが必要です。また人数に対して需要が高く、各施設で受け入れできる人数が少ないという懸念点もあります。

受け入れのしやすさで選ぶなら「技能実習」

技能実習自体はよく浸透した制度のため受入れがしやすい制度です。その反面決められた計画に沿って丁寧な研修が必要で、細かい就労制限もあります。

本国への技能移転を趣旨とする「技能実習」は、各外国人介護士の母国の経済発展に協力することを目的とした制度です。介護施設などの実習実施者のもとで実習を受けた後、介護事業所に配属となります。配属から1年後および3年後にスキルをはかるための試験を受ける必要があります。この試験に合格して、かつ実習先および監理団体が「優良」と認定されていれば、最長5年まで実習できます。

特定技能へ移行が可能

また、技能実習2号または技能実習3号から特定技能に移行することもできるので、その場合、5年+5年で最長10年働くことが可能です。移行の条件は、「技能実習2号を良好に修了していること」「技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること」の2点となります。特定技能に移行することで、今まで身につけたスキルを引き続き活かすことができます。また、移行の際に別の施設への転籍・転職することが可能です。

最長5年・幅広い業務に従事してほしいなら「特定技能1号」

まずは「特定技能1号」から説明します。「特定技能」は、2019年に新設された在留資格です。技能水準および日本語能力水準を測る試験に合格するなどの要件を満たすと取得できます。介護事業所に最長5年間就労できます。また、幅広い業務に対応可能です。特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の「介護保険3施設」および認知症グループホーム、特定施設、通所介護、通所リハビリテーション、認知症デイサービスでの業務に携わることができるなど、業務制限が少ないのが魅力です。

2025年4月にはそれまで認められていなかった特定技能外国人の訪問介護が解禁となり、より幅広い業務を行うことが可能となる点も魅力です。

また、特定技能外国人は現場配属当日から人員配置基準に含めることが可能です。技能実習生の場合は現場配属6か月経過後からとなるため、かなり大きな差がでます。

※日本語能力試験N2以上に合格している技能実習生は現場配属当日から可能です

しかし、介護分野には「特定技能2号」がないため、特定技能の在留資格では通算5年までしか働くことができません。

特定技能外国人の訪問介護について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

▶特定技能外国人も訪問介護が解禁に!受け入れ要件などわかりやすく解説

一人夜勤もOK! 即戦力となる人材を採用したい事業所向け

特定技能は一人での夜勤も可能なので、即戦力としての活躍が期待できます。よく比較される技能実習生の場合は、一人で夜勤ができません。さまざまな業務に従事してもらえる点は、特定技能のメリットのひとつではないでしょうか。

▶外国人介護士を採用するならマイナビグローバルへご相談ください。豊富な採用支援実績をもとに貴社の採用をサポートします。

特定技能1号受け入れの流れ

それでは、ここ数年で急激な増加を見せている特定技能外国人の受け入れについてみてみましょう。特定技能には1号と2号がありますが、2022年9月現在、介護分野は1号しかありません。

受け入れまでの流れは、特定技能1号の資格を有した外国人材が国内在住であるか海外在住であるかによって変わってきます。

Step 1. 日本語能力と特定技能の各分野の技能試験に合格する 又は 技能実習2号を良好に修了する

step 2. 在留資格変更許可申請をおこなう

step 3. 入職する

Step 1. 日本語能力と特定技能の各分野の技能試験に合格する

Step 2. 在留資格認定証明書交付申請をおこなう ⇒ 詳細はこちら

Step 3. 来日する

Step 4. 入職する

一般的に、前者は勤務開始までに約3~4か月を要し、後者は約5~7カ月を要します。

外国人介護士を採用するメリットや課題は?

では、外国人介護士を採用するメリットや課題にはどんなものがあるでしょうか。

◆人手不足が解消できる

◆若い労働力を獲得しやすい

◆日本人介護士を募集してもなかなか集まらない地方施設であっても採用が決まることがある

外国人介護士を採用するもっとも大きなメリットは、やはり「人手不足が解消できること」でしょう。

日本で働きたいと考えている外国人には若い人材が多く、体力が必要な介護業務で活躍してもらうことが可能です。また、男性の求職者も比較的多いため、男女バランスなどを考えたい場合に採用しやすいのではないでしょうか。

またもう一つの大きなメリットとして、日本人で応募が集まりにくい地方の勤務地でも、条件によっては採用が可能、という点があります。

日本人の人口が首都圏に集中していることからもわかるように、地方で日本人介護士の獲得は難易度が高くなります。しかし外国人材の場合は勤務地より重要視している条件がある場合も多く採用しやすい傾向にあります。また、「介護の技術や先進的な考え方を母国に持ち帰りたい」という想いを持つ外国人採用は、国際貢献へと繋がります。

次に課題について見てみましょう。

◆在留期限の問題で、数年後に帰国しなければならない

◆日本語で日本人と同等の意思疎通を行うことは難しい

◆離職が心配

1つ目の課題は、いずれ帰国をしなければならない在留資格の場合は長期的な勤務が望めないことです。

技能実習などが該当し、時間をかけて育成をしてもベテランとして中心メンバーとなって活躍してもらうことが望めません。ただし要件などを満たせば別の資格へ変更して引き続き働いてもらうことも可能です。在留資格の説明でもお伝えした通り、技能実習の場合は特定技能への移行が可能です。

あわせて心配されるのが離職についてです。せっかく受け入れ準備や、受け入れ後の支援などを手厚くおこなっても離職してしまうと労力が無駄になってしまうのではないかという不安を持たれるかもしれません。確かに海外では日本と違って転職が当り前の文化でありポジティブなこととして認識されているため、あっさりと転職をしてしまうこともあります。しかし、実は、定着して長く働き続ける外国人も多くいることをご存知でしょうか。定着の秘訣は就労条件の満足度を高めることにあります。下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひご参考にご覧ください。

2つ目の課題は、日本語能力の問題です。

海外現地から採用する場合、日本語のスキルは高いとは言い切れず、意思疎通がうまくできないことは往々にしてあります。例えば技能実習の場合は監理団体の通訳がフォローに入ってくれますが、常に一緒にいるわけではないので受け入れ後に少しでも早く日本語を身に着けてもらわなければなりません。

この課題の対策として、すでに日本に在住している外国人を採用するという手段があります。具体的には技能実習を修了した方を特定技能外国人として採用する、介護福祉士養成学校の卒業が要件の一つである在留資格「介護」を持つ外国人を採用するなどです。在留資格「介護」をもった外国人の採用は難易度が高いですが、技能実習を修了した特定技能外国人の採用はについてはそこまでハードルが高くないため、検討してみるのもよいでしょう。

また、外国人とのコミュニケーションをスムーズに行うテクニックを、現場の日本人介護士が身に着けることも大切です。詳しくは以下の資料で解説していますのでぜひご覧ください。

外国人介護士を受け入れた介護施設の声

続いては、外国人介護士を受け入れた介護施設の声を紹介します。外国人採用サポネットが直接インタビューしましたので、ぜひ参考にしてください。

採用した特定技能「介護」の外国人の仕事への姿勢に非常に満足

【社会福祉法人「泉心会」】

EPA介護福祉士のほか、特定技能の外国人を採用しています。その受け入れ理由は人材不足でした。受け入れを開始した2013年当初はEPA介護福祉士候補の採用のみでしたが、コロナ禍の影響によって新たなEPA介護福祉士候補の受け入れが進まず、すでに日本にいた特定技能外国人を採用するにいたったとのこと。初めての特定技能外国人の採用でしたが、採用した2名ともに日本での生活も長かったことから、生活面でのサポートがほとんど必要でなかったばかりか、仕事への姿勢にも非常に満足で、「今後も長く活躍してもらえそうだ」と期待しているそうです。

▼インタビューの内容はこちらの記事から覧ください

相手の国の文化や信仰を尊重することで、働きやすい環境作りに努めている

【社会福祉法人「昭徳会」】

外国人材に定着してもらうためにまず大切なことは、相手の国の文化や信仰を尊重して、「働きやすい」と思ってもらえる環境を作ることだといいます。どんな環境、どんなルールが用意されていたら働きやすいと感じるかは国によって異なるため、一人ひとりの声に耳を傾けながらルールを決めていく受け入れ先も多いです。

例えば、1日に何度かお祈りをすることが定められている宗教の外国人を採用する場合、該当する時間帯には持ち場を離れることができるよう、みんなで協力しています。

▼社会福祉法人「昭徳会」のインタビュー内容はこちらの記事から覧ください

まとめ

それぞれの在留資格についてお伝えしましたが、違いを理解いただけたでしょうか。メリット・デメリットをしっかりと把握することはもちろん、施設側がどういった理由で雇用したいかをはっきりさせ、その理由に合った在留資格の外国人材を雇用することをおすすめします。

受け入れる施設側にも要件があるため、受け入れ可能かどうかは確認をしてから採用活動を行いましょう。これらの雇用の条件がわからない、不安な場合は人材紹介会社や行政書士などに相談するとよいでしょう。マイナビグローバルでも人材の紹介を行っています。お困りの際はぜひ気軽にご相談ください。

最初は不安なことも多いかもしれませんが、まずは1人目の採用実績ができると、2人目からの採用はよりスムーズなります。介護施設での外国人雇用は年々増えており、採用競争に負けないためにも早めの着手がおすすめです。