外国人労働者受け入れの制度や在留資格、メリット・デメリットをわかりやすく解説

日本では少子高齢化による人手不足が深刻化しており、外国人労働者の受け入れが加速しています。一方で、文化や制度の違いからくる課題も多く、企業や社会全体にとって慎重な対応が求められます。

本記事では、外国人労働者の受け入れに関するメリット・デメリット、在留資格や特定技能制度の概要、そして日本の現状と課題について詳しく解説します。

目次

閉じる

統計から見る外国人労働者数の現状

近年、国内の企業のあいだでは「募集をかけても採用できない」と、人材の確保に苦労する声が上がっています。

厚生労働省が発表している有効求人倍率を見ると、2025年2月の有効求人倍率は1.24倍。これは求職者ひとりに対して1.2件の求人があることを指し、有効求人倍率が1を超えた2014年ごろから、国内の採用は売り手市場です。コロナ禍の2020~2021年は減少したものの、それでも1を下回ったことはありません。

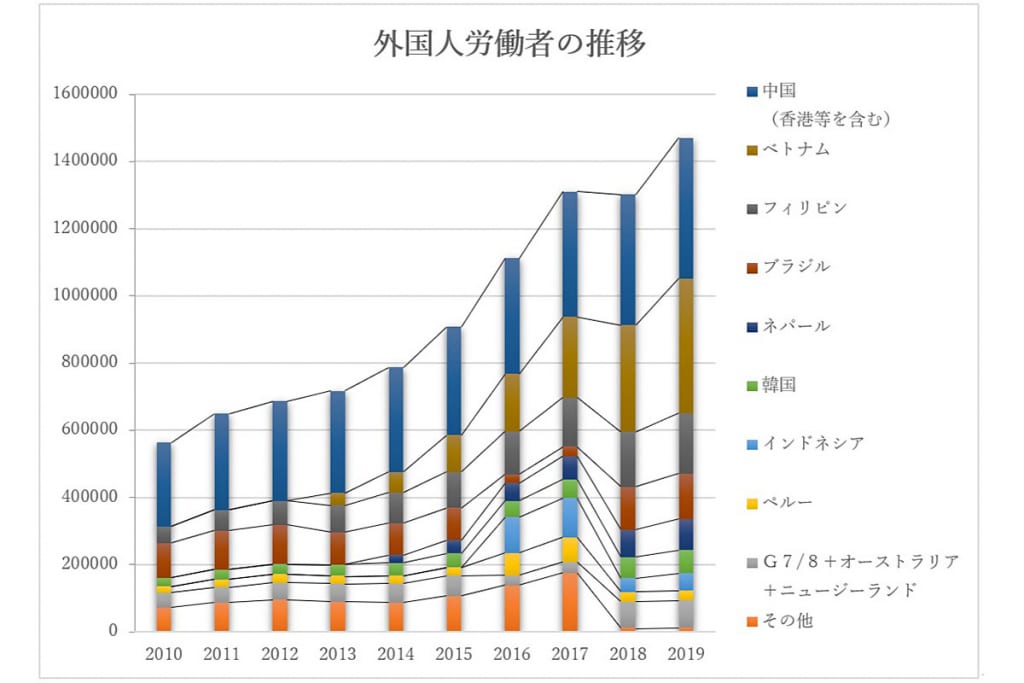

一方で、国内で働く外国人の数は右肩上がりで増えています。

厚生労働省が発表している『「外国人雇用状況」の届出状況』によれば、2024年10月末時点で国内に滞在する外国人労働者数は230万人を突破し、以降は過去最高記録を更新し続けています。

在留資格別の内訳を見ると、身分に基づく在留資格はあまり変化がありませんが、資格外活動、技能実習、専門的・技術的分野といった外国人労働者が取得している在留資格は大きく増加し、割合を増やしています。こうした数字からも、国内の人手不足を伴うため、外国人を雇いたいという需要が高まっていることがわかります。

そのほかの国を含めた、国別の外国人労働者数については以下の記事で詳しく解説しています。

外国人労働者の国籍の割合

現在、外国人労働者数が最も多い国籍はベトナムで、全体の約25%を占めています。次いで中国がと続きます。

ところが、実は中国やベトナムが全体に占める割合は年々減少しています。

伸び率で見てみると、中国人はほぼ横ばいなのに対し、ベトナム人は2015年から急増。ベトナムは海外への出稼ぎが珍しくないため制度が整っていること、日本より賃金水準が低いことから、ベトナム人は日本で働くことを選びます。ただし、ベトナムと日本の賃金格差は縮まりつつあり、このままだと日本で働く選択は減っていくと予想されています。

ではどの国が増えているのかというと、インドネシア、ミャンマー、ネパールなど東南アジアを中心とした国々です。

表を見ると、インドネシアが48,032人(39.5%)、ミャンマー43,430人(61.0%)、ネパール42.070人(28.9%)と増加しています。

外国人労働者数の国別割合を見るとベトナムや中国の割合が横ばいであることからもわかる通り、経済発展が著しい国からの外国人労働者は減少傾向にあります。外国人労働者といえば、かつては東アジアがメインでしたが、現在は東南アジア中心に移りつつあります。技術者などの高スキル人材の雇用は、かつてと比較して難しくなってきているのが現状です。

▼どの国から採用するのが一番いい?各国の状況や雇用ルールをわかりやすく紹介

産業別の外国人労働者の割合

外国人労働者数の産業別の割合を見ると、「製造業」が26.0%、「サービス業(他に分類されないもの)」が15.4%、「卸売業、小売業」が 13.0%となっています。

人手不足が深刻な分野ほど外国人労働者の受け入れが進んでいます。

☑ 外国人労働者数の詳細はこちら:【2024年度】外国人労働者数の伸び幅は過去最多!外国人雇用状況や背景・推移を徹底解説

就労が可能な在留資格

外国人が国内に滞在する際、在留資格(ビザ)が必要です。在留資格にはいくつかの種類があり、働くことが認められているもの、条件付きで認められているもの、逆に一切働くことが許可されないものがあります。

在留資格では従事可能な業務などを細かく定めているため、雇用後に任せたい業務と一致させなければなりません。

☑ 就労可能な在留資格一覧:日本の就労ビザとは?取得条件や申請方法をわかりやすく解説

もし企業が働ける在留資格を持っていない外国人を雇った場合、不法就労になってしまいます。

■ 日本の専門学校や大学で学ぶ外国人が申請できる在留資格:留学

■ 就労ビザで働く外国人の配偶者が申請できる在留資格:家族滞在

また、所持している在留資格で認められていない就労をしてしまうと、不法就労と判断される恐れもあります。調理師として雇用した外国人に、接客のみさせるのは在留資格の条件と合致しません。経理として採用したはずなのに、資料整理など単純作業しか任せないのは不適切な行為です。

せっかく採用したのに、予定していた仕事内容では働ける在留資格を取得できなかった、ということがないように、自社の採用予定職種にあてはまる在留資格を確認しておきましょう。

人手不足対策「特定技能」制度

政府は外国人労働者の受入れ政策を強化し、制度の整備を進めてきました。その一つとして、2019年に「特定技能」という在留資格が創設されました。

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野において外国人が就労することを認める在留資格のことです。

対象分野は介護・農業・漁業・宿泊・外食業などで、現在は16分野です。今後も対象分野の拡大が見込まれています 。

☑ 特定技能の対象16分野とは?:職種や従事可能な業務を解説

また、特定技能には1号と2号があり、2号を取得すると家族帯同が可能となったり、在留期間更新回数に制限がなくなったりと、長期にわたって日本で就労するための環境が整います。このことから、今後は特定技能で日本に在留したいと考える外国人が増えていくことが見込まれます。

特定技能の特徴① 単純労働も可能

先述の通り、特定技能は人手不足の対策として創設されたため、業務の範囲は幅広く設定されています。特定技能の対象分野では一定の単純労働も対象業務として認められており、現場で実務を担う人材の受け入れが可能です。

一方、就労ビサの代表格と言われる「技術・人文知識・国際業務」は就労を目的とした在留資格ですが、専門性を必要としない業務や、学籍・職歴・文化的背景と関連しない業務には従事できません。この在留資格は専門職として来日する人材を対象としているためです。

特定技能の特徴② 試験に合格すればで取得できる

特定技能1号の在留資格は、試験に合格することで取得の要件を満たすことができます。特定技能の1号は各分野の試験と日本語の試験に合格することが要件です。

取得に学歴要件がないため、取得に挑戦しやすいと在留資格と言えます。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の場合は、「上陸許可基準適合性」というものがあり、決められた分野の大学卒や10年以上の実務経験が要件とされています。

☑ 特定技能の取得方法はこちら:どんな在留資格?技能実習との違い・制度の詳細・採用方法解説

間違えやすい?「技能実習」と「特定技能」

「特定技能」も「技能実習」のどちらも近年頻繁に耳にする在留資格ですが、名前が似ているため間違われることも多いようです。そこで、2つの違いを見てみましょう。

| 技能実習 | 特定技能 | |

| 目的 | 技能移転による国際貢献 | 労働力の確保 |

| 人数制限 | あり | 建設・介護を除いて無し |

| 在留期間 | 5~10年 | 1号:5年、2号:10年 |

| 転職 | 転職という概念はない。場合によって「転籍」が可能。 | 同一職種であれば転職が可能。 |

| 家族滞在 | 不可 | 2号のみ可 |

| 関与する主体 | 外国人本人(技能実習生)送り出し機関・ 受け入れ先機関(企業)・監理団体・技能実習機構 | 外国人本人 企業 ※登録支援機関への委託は必須ではない。 |

| 支援を行う団体 | 監理団体 | 登録支援機関 |

大きな違いは、その設立目的です。人手不足解消を目的とした特定技能とは違い、技能実習は、外国人への技能移転・国際貢献が目的です。そのため、就労目的となることは基本的にできず転職もできません。

しかし、実態は労働力として扱われていたり、実習生が悪徳ブローカーから高額な借金をしていたり、それが原因で失踪を招いたりといった様々な問題が発生しました。世界的にも批判を受けたことから技能実習制度は廃止が決定しており、代わりに育成就労制度が創設されることになりました。

☑ 育成就労制度について解説:育成就労は技能実習と何が違う?制度内容や施行日などわかりやすく解説

外国人労働者受け入れの4つのメリット

ここまで外国人労働者が人手不足対策として活躍していることをお伝えしてきました。では、企業が外国人労働者を受け入れることで得られるメリットとはどんなものがあるのでしょうか。

メリット1. 人手不足の解消

まず考えられるのが、人手不足の解消です。

日本人だけでなく外国人材を採用の対象に加えることで、求職者の母数が広がり、採用に苦戦していた職種でも、望む人材に出会える可能性が高まります。

例えば、電子・電気や機械系のエンジニアといった専門スキルを持った人材の採用や、地方での募集が多い農業、慢性的に人手が不足している宿泊・飲食といったサービス業においても、外国人材の活用は有効な選択肢となります。

☑ ホテル・旅館の人手不足とは?:現状と対策方法について解説

メリット2. 訪日外国人への多言語対応

日本語だけでなく、英語やその他外国語を母語とする従業員を幅広く雇うことで、訪日外国人への対応力を高めることができます。日本を訪れる外国人旅行客の数は増加の一途で、政府は観光を国の政策の一つに掲げており、2030年までの訪日外国人旅行者数を6,000万人に設定しています。

コロナ渦を経て、現在は訪日観光客の数も以前と変わりない状況まで回復しました。外国人の従業員が職場にいることで、その国の文化や価値観を踏まえたスムーズな接客が可能になります。

メリット3. 外国人労働者受け入れのコストの最適化や助成金の活用

介護職や建設、飲食業といった国内で人材が不足しがちな職種では、思うように求職者が集まらず、採用期間が長期化し、年中求人を出さなければいけないケースもあります。募集期間が長引く分、採用コストも膨らみます。

そこで、日本人だけではなく、国内外の外国人を対象に含めることで求職者の数が格段に増え、結果的に採用サイクルの短縮化が期待できます。求人広告費用など採用コストが改善されたり、期待通り応募が集まったりすれば、人材の確保がより安定的に行えるでしょう。

また、外国人を受け入れる際に活用できる助成金もあります。国からの助成金だけでなく、自治体が独自で設けている助成金制度もあるので、制度をうまく活用することで、採用コストの負担を軽減できる可能性があります。

メリット4. 海外進出への足掛かり

海外へのサービス展開を考える企業にとって、現地の法律や習慣、言語の壁は大きな問題です。

もし進出を予定している国に詳しい外国人従業員が社内にいれば、海外進出の大きな助けになるかもしれません。今すぐではなく、数年単位で海外ビジネスの展開を検討している企業は、関連する国の言語や習慣に精通している外国人材の採用を検討してみるといいでしょう。

外国人労働者受け入れの4つのデメリット

上記のようなメリットがある一方、当然、デメリットもあります。きちんと把握をしたうえで検討すれば、対策を立てることも可能です。

デメリット1. 文化や習慣の違いがある

文化や習慣の違いを理解していないと、思わぬところからトラブルになってしまうことがあります。

善悪や価値観の基準が違うため、悪気がなくとも双方とも誤解や不信感につながってしまったり、場合によっては法に触れてしまったりする可能性もあります。事前にお互いの文化や価値観について理解を深めることが大切です。

デメリット2. コミュニケーションがうまく取れないことがある

外国人従業員の日本語レベルによっては、最初は意思疎通がうまくいかないこともあります。

また、日本語レベルの問題だけでなくコミュニケーションに対する考え方の違いもあります。日本人は大まかな指示でも意図を汲み取って行動する傾向がありますが、海外では、業務指示は明確かつ具体的に伝えることが多く、言われた内容をそのまま実行します。察する前提の指示ではうまく伝わらないことがあります。

こうした違いを理解して伝え方を工夫することや、それを現場にも理解してもらう必要があります。日本語スキルについては、雇用後も外国人の日本語スキル向上を支援できば、徐々にスムーズなコミュニケーションが取れるようになっていくでしょう。

デメリット3. 外国労働者ならではの手続きやルールを覚える必要がある

外国人労働者を雇用する際には、雇用に関する特有の手続きやルール、必要とされる支援があります。在留資格によっては従事できない職種もあり、外国人雇用に関する知識はあったほうが良いでしょう。

外国人の雇用に精通した社員がいない場合は、外国人材の紹介専門会社や、外国人の雇用に詳しい行政書士に相談することで解決できます。

デメリット4. 外国人労働者の受け入れまでに時間がかかる

海外現地から外国人材を雇用する場合、ビザの発行や渡航までに時間を要するため、日本人のように採用後すぐに勤務を開始することはできません。また、日本在住の外国人材であっても、在留資格の変更手続きが必要となり、その間は就労できないため、受け入れまでに一定の期間を要します。こうした制度上の制約を理解しておく必要があります。

ただし、海外現地から外国人材を採用する場合、日本国内の外国人材より求職者の母数が多いため、条件に合った人材に合える可能性が高いというメリットがあります。

☑ 外国人採用のギモン:Q&Aにマイナビグローバルが答えます!

外国人労働者受け入れの問題点

人手不足対策の1つとして外国人雇用が増加する一方、問題点も浮かび上がってきました。どんな問題点があるか、見ていきましょう。

安価な労働力の対象とされやすい

さまざまな法整備がされていますが、未だに「外国人労働者は安価に雇用でき、労働環境が悪くても働いてもらえる労働力だ」と考えている企業や採用担当者が少なくはありません。外国人労働者であっても日本人と同様に最低賃金は順守しなければなりません。これを無視することは違法となります。

また、昔とは違い、日本とアジア各国の平均賃金の差は縮まりつつあります。これは日本の平均賃金が停滞していることが一因です。最低賃金の順守はもちろんですが、適切な賃金を提示しなければ、外国人材の確保自体が難しい時代になってきています。

「技能実習生」においては、給与のほかに監理団体や送り出し機関等への監理費などが発生しますので、特段に安価な労働力とは言えないこともご認識ください。

外国人労働者に対する差別がある

未だに外国人労働者に対する差別やいじめといった問題も残っています。日本語が通じないからといって暴力的な指導を行ったり、暴言や差別用語で精神的な攻撃を加えたり、宗教上の行為を不当に制限するなどの行為は、パワハラや暴力行為に該当し人権を侵害するものであり、あってはならないことです。

外国人労働者を受け入れる問題点と解決策はこちらの記事でも解説しています。

外国人労働者の受け入れにおける注意点

外国人労働者を受け入れる際に知っておくべき注意点を解説します。

国籍や人種での差別は禁止

採用過程で、「〇〇人歓迎」といった、国籍や人種に基づく選考は差別になるため禁止されています。求人票には、募集している仕事内容に即して、スキルや経験など求める能力を記載しましょう。

- NG表記:「〇〇人歓迎」など、国籍や人種を条件とする書き方

- OK表記:「英語がネイティブレベルの方歓迎」など、業務に必要な能力を基準とする書き方

また、労働時間や給与といった勤務条件について、国籍を理由に不当に設定することは禁じられています。同じ職務内容であれば、日本人と同等の条件で雇用しなければいけません。

文化や仕事に対する価値観の違いを理解する

外国人労働者の多くは日本とは違う文化や環境で育っているため、日本人とは異なる価値観を持っている場合があります。

例えば、「働くこと」への価値観の違いです。国によって働くことよりも家族との時間を重視する傾向が強い国があります。そうした文化で育った人は、家族の誕生日や子どものイベントの際、仕事よりも家族を優先して、残業を避けたり家族の都合に合わせて休暇を取ったりすることもあるでしょう。一緒に働く日本人が「仕事が最優先」という価値観だった場合は異文化の価値観に戸惑うかもしれません。

些細な違いからコミュニケーションのすれ違いが発生する可能性もあります。

採用担当者だけでなく現場で一緒に働くスタッフも異文化への理解と配慮が必要です。文化や働き方への価値観の違いは、日本人従業員向けに研修を設け、対応方法や考え方を共有するとよいでしょう。

受け入れ企業が、生活面も含めた支援体制を整える

外国人を雇用スムーズに行う鍵は、受け入れ先企業に、彼らを支援できる体制があるかどうかです。外国人の雇用の際に求められる手続きを滞りなく実施しましょう。以下のような支援を求められます。

- 入社前の説明・手続き

- 労働条件や雇用条件の説明・社会保険加入の手続き・外国人雇用状況の届出 など

- 労働条件や雇用条件の説明・社会保険加入の手続き・外国人雇用状況の届出 など

- 生活サポート

- 銀行口座開設・住居探し・日本での生活に必要な情報の提供 など

- 銀行口座開設・住居探し・日本での生活に必要な情報の提供 など

- 職場環境のサポート

- オリエンテーションによる社内ルールの周知・日本語学習のサポート など

海外からはじめて日本にやってくる外国人従業員は、生活習慣などわからないことばかりです。仕事に専念できる環境を整えるためにも、管理部門や現場でのサポートが肝心です。

住居の契約、印鑑の用意などの環境面の準備には、入国前に行わなければならないもの、入国後でよいものがあります。詳しくは関連記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

外国人労働者の採用フローは?

外国人労働者受け入れの際には日本人とは違う手続きや確認が必要です。在留資格によっても多少の違いはありますが、一般的には以下のような流れで行います。

STEP① 求人募集

STEP② 選考

STEP③ 内定

STEP④ 労働契約の締結

STEP⑤ 在留資格(就労ビザ)申請・変更 ※国内在住者は不要な場合も有り

STEP⑥ 入社の準備 ※住居手配などの環境面、在留資格によっては事前ガイダンスの研修、渡航など

STEP⑦ 雇用開始

STEP① 求人募集~③内定

「STEP①求人募集」の方法は以下の3つです。

- 自社サイトやSNS等で募集する

- 外国人従業員や知り合いの外国人から紹介してもらう

- 外国人材の派遣・紹介会社や監理団体などを通じて採用をする

外国人採用の求人募集の際に最も効率的な方法は、外国人採用に精通したエージェントを利用することです。在留資格申請や変更の手続きだけでなく、受け入れがスムーズに行えるようトータルでサポートをします。

例えば、海外現地から外国人を採用する場合、企業が単独で海外現地説明会や選考を行う方法もありますが、実現には費用・労力が大きい一方で成果が必ず出るとも限りません。希望する国について詳しい人材紹介会社やエージェントを探して相談してみることをお勧めします。

STEP④ 労働契約の締結~⑤ 在留資格申請・変更

採用フローの中で特に注意すべき点は「STEP④労働契約の締結」です。

雇用契約書はトラブル防止のために必ず書面で取り交わしましょう。雇用契約書は「STEP⑤在留資格の申請」にも使用します。外国人が日本で働くためには、活動の内容に適した在留資格が必要で、その申請を行います。労働が認められた在留資格(就労ビザ)で、働いて欲しい職種で労働が可能でない場合は、申請しても不許可になるため、必ず確認しましょう。

STEP⑥ 入社の準備~⑦ 雇用開始

在留資格の申請後、許可が下りるまでの間に「STEP⑥入社の準備」を行います。

海外からの渡航や県外からの転職の場合は住居探しを行ったり、特定技能などの在留資格の場合は企業などが事前のオリエンテーションを行ったりします。海外現地から採用する場合は、在留資格の許可が下りてから渡航という流れになります。

まとめ

外国人労働者の受け入れは、人手不足を解消したり、採用コストを改善したりする効果が期待できます。

一方で、在留資格によって可能な業務が異なることや、受け入れの現場負担が増えすぎることにならないかといった懸念事項があります。このようなメリット・デメリット・注意点を踏まえたうえで外国人採用を検討することで、自社にとって本当に外国人労働者が必要なのかどうかがわかるでしょう。

また、外国人労働者の受け入れを進めるにあたっては、在留資格などの基本知識をおさえ、外国人労働者受け入れ後の支援体制まで見据えた準備が大切です。