【図解】外国人採用の基本と注意点|雇用手順・必要な手続きをわかりやすく解説

外国人雇用は、人手不足対策として人気が高いですが、独自のルールがあることから難しく感じる、わからなくて二の足を踏んでいる……という声をよく聞きます。

そこで、本記事では外国人採用の基礎知識をわかりやすく図解。

メリットやデメリット、雇用可能かどうかの判断方法、知らなければならない法律、採用ステップまでを詳細に解説します。

目次

閉じる

外国人採用の需要とメリット・デメリット

外国人採用の需要は年々増加しています。

外国人雇用状況の届出状況によると、令和6年10月末時点での外国人労働者数は2,302,587人、前年比253,912人増加となり、届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新しました。

外国人採用の需要が増加している一番の理由は「日本人の求人募集をおこなっても応募がない」ということに他なりません。

観光庁によると、人手不足を契機に求人を募集した企業のうち約60%が「募集しても、応募がない」と回答しています。その傾向は三大都市圏以外で特に強く、飲食サービス業や宿泊業では非常に多くなっています。

このような理由から、日本人以外にも対象を広げた採用に需要が出てきているというわけです。では、外国人採用は人手不足解消のためにメリットだらけなのかというと、そうではありません。リットもあればデメリットもあります。

外国人採用のメリット・デメリットを見てみましょう。

メリット1、若手の人材を確保しやすい

メリット2、日本人と比較して地方でも応募が集まりやすい

メリット3、助成金などの補助が多く、活用が可能

メリット4、多言語対応ができ、インバウンド対策や海外進出の足掛かりになる

外国人採用の最も大きなメリットは、若手の人材が地方であっても集まりやすい点といえるでしょう。もちろん外国人も都会を好む傾向にありますが、そのほかの条件面が良かったり、交通の便が整っていたりすることで応募の可能性が高くなります。国や地方自治体からの助成金もあり、活用できる点も魅力的です。

また、多言語展開が可能になり、インバウンド対策や海外進出への足がかりを作ることができます。世の中がウィズコロナとなったことで人の移動が活発化し始めたため、これからは更に活躍の機会が多くなるでしょう。

▼外国人採用で確認しておくべきことって何?チェックリストを無料ダウンロード!

▼外国人雇用の際に活用できる助成金のご紹介はこちら!

デメリット1、文化や習慣の違いがあり、フォローが必要

デメリット2、スムーズに意思疎通をはかれないことがある

デメリット3、在留資格の取得や雇用の手続きなどの工数が発生・入社までに時間がかかる

デメリット4、外国人雇用の知識が必要になる

外国人採用において多くの方が懸念している通り、意思疎通がスムーズに出来ない場合があります。これは日本語能力の問題だけでなく、文化や習慣の違いを背景としていることも多くあります。宗教などの信仰への配慮も必要です。

また、応募は比較的早く集まりますが、渡航準備や在留資格申請があることで日本人よりも入社に時間がかかります。採用決定後、来週から働いてくださいというわけにはいきません。日本人にはない雇用のルールを担当者が覚える必要もあります。

このように外国人採用にはメリット・デメリットがあり、これらを認識した上で採用を行いましょう。メリットだらけではありませんが、今後さらに少子高齢化が進むことを考えると、より一層採用競争が激化する前にはじめることをお勧めします。

▼外国人と働くうえで知っておきたい文化の違いはこちら!

外国人採用で最初に知っておくべきこと

採用ならば外国人であっても日本人と同じように行えばいいと考えている採用担当者もいますが、外国人の採用は日本人の場合と違った独自の手続きや法律があります。

ここからは、外国人採用を行う前に必ず知っておくべきルールをご紹介しましょう。

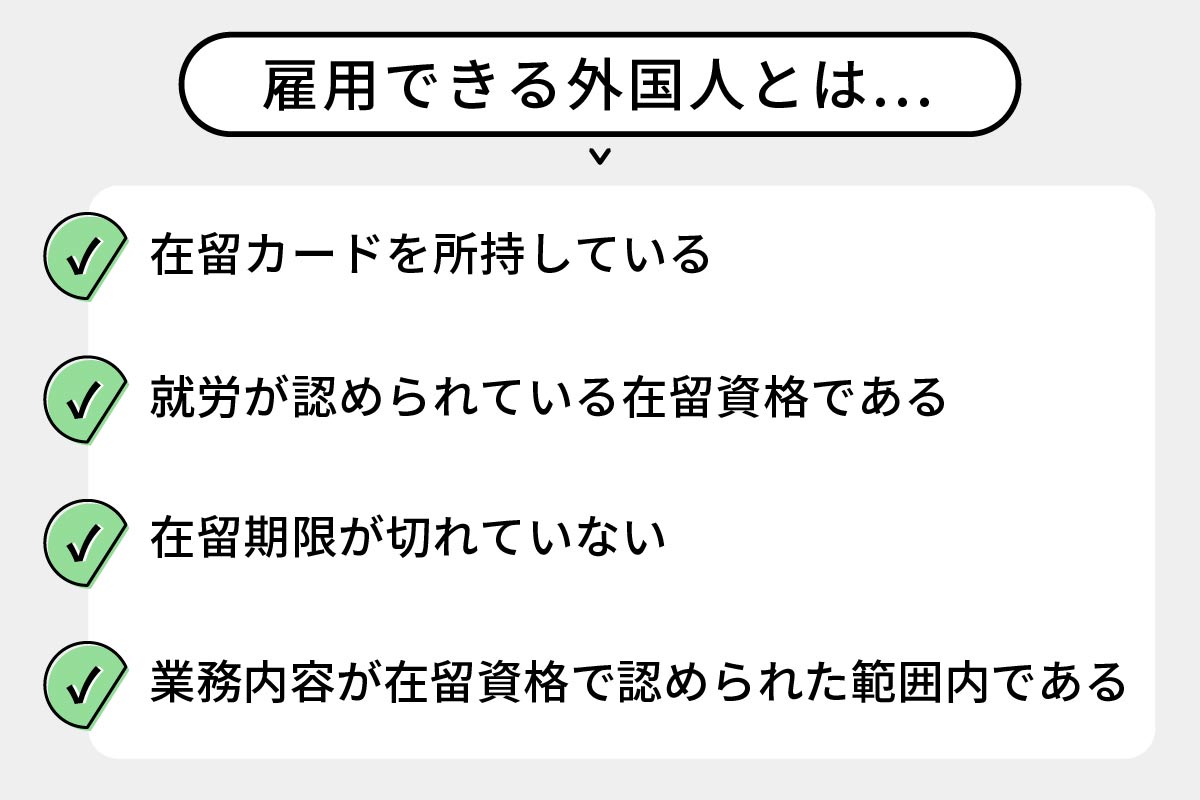

①雇用できる外国人と雇用できない外国人がいる

外国人の採用にあたってまず一番に知っていなければならないことは、雇用できる外国人とそうでない外国人がいるということです。外国人なら誰でも採用していいわけではありません。

雇用ができる外国人とは…

(1) 在留カードを所持している

(2) 就労が認められている在留資格である

(3) 在留期限が切れていない

(4) 業務内容が在留資格で認められた範囲内である

上記を満たしている人を指します。ここからは詳しく見ていきましょう。

1.在留カードを所持している

在留カードとは「外国人にとっての身分証明書」で、日本に3カ月以上滞在する外国人に交付されます。カードには名前や国籍、生年月日、住所、16歳以上の場合は顔写真も載っています。外国人は在留カードを常に持ち歩くよう義務づけられており、不所持の場合は不法残留者とみなされて罰則があります。

在留カードをきちんと所持している外国人でなければ、企業は採用してはいけません。

2.就労が認められている在留資格である

外国人の方によっては、日本で「働くこと」が認められていない場合があります。就労可能かどうかは、「在留資格」でわかります。

「在留資格」とは、ひと言でいうと外国人が日本に滞在するための資格です。外国人が日本に在留する間に一定の活動を行うことや、一定の身分や地位があるということを認めた出入国管理及び難民認定法における資格のことを指します。種類は29種類ありますが、大きく分けて活動制限の少ない身分または地位に基づく在留資格と、活動内容や在留期間などの制限を受ける在留資格の2種類があります。どの在留資格を得ているかは在留カードに記載されています。

就労が認められている在留資格は、一般的に「就労ビザ」と呼ばれています。また、身分系の在留資格も就労が可能です。

在留資格の詳しい種類については以下の記事で解説しています。

3.在留期限が切れていない

日本に滞在できる期間(在留期間)は法務省によって決められており、在留期限が切れている外国人を雇用することは違法行為とされています。発覚した場合、外国人本人が強制退去になることはもちろん、企業も不法就労助長罪で罰せられる場合があります。

在留期限は、在留カードで確認することが可能です。

在留カードの確認方法は以下の記事で詳しく解説していますのでご確認ください。

4.業務内容が在留資格で認められた範囲内である

外国人が日本で働く場合、その活動内容は在留資格によって定められた範囲内でなければなりません。

そもそも、在留資格には就労が認められているものと、そうでないものがあります。

また、就労するための在留資格を、通称「就労ビザ」と呼びますが、就労ビザにもさまざまな種類があり、それぞれ認めている職種や業務内容が違います。例えば、就労ビザの代表格と言われる「技術・人文知識・国際業務」は専門性が必要な仕事で働くことを認めるものなので、単純労働は認められていません。

そのため、活動内容に適した在留資格であるかを、採用前に確認しておく必要があります。就労が認められていない、あるいは、認められている範囲を超える業務に外国人が従事してしまうと、不法就労とみなされ、強制退去などの厳しい処分を受ける可能性があります。

就労が認められている在留資格についての詳しい解説は以下をご覧ください。

②基本的に待遇は日本人と同じでなければならない

外国人採用を行うにあたって知っておくべきことの2つ目は、外国人は安く雇用することできるわけではない、ということです。労働基準法の最低賃金法や同一労働同一賃金は日本人と同じように適用されます。外国人を不当に安い金額で雇用していいわけではありません。

外国人労働者の給与設定については以下の記事で詳しく解説しています。

③違法な雇用は日本人雇用と同じく企業も罰せられる

外国人であっても法律は日本人と同じように適用され、国籍に関係なく労働者は法律によって守られています。労働基準法などを犯した場合は日本人の場合と同じように企業に罰が与えられます。

また、外国人雇用の場合は「不法就労助長罪」といった、文字通り外国人の不法就労を助長するような行いを罰する法律で、対象が企業となります。先ほども説明しましたが、不法滞在をしている外国人を雇用した場合もこの不法就労助長罪に該当します。

外国人雇用はきちんとルールをしっておくことが重要です。

「不法就労助長罪」は外国人を雇用する企業が必ず知っておかなければならない法律です。こちらの記事もあわせてご覧ください。

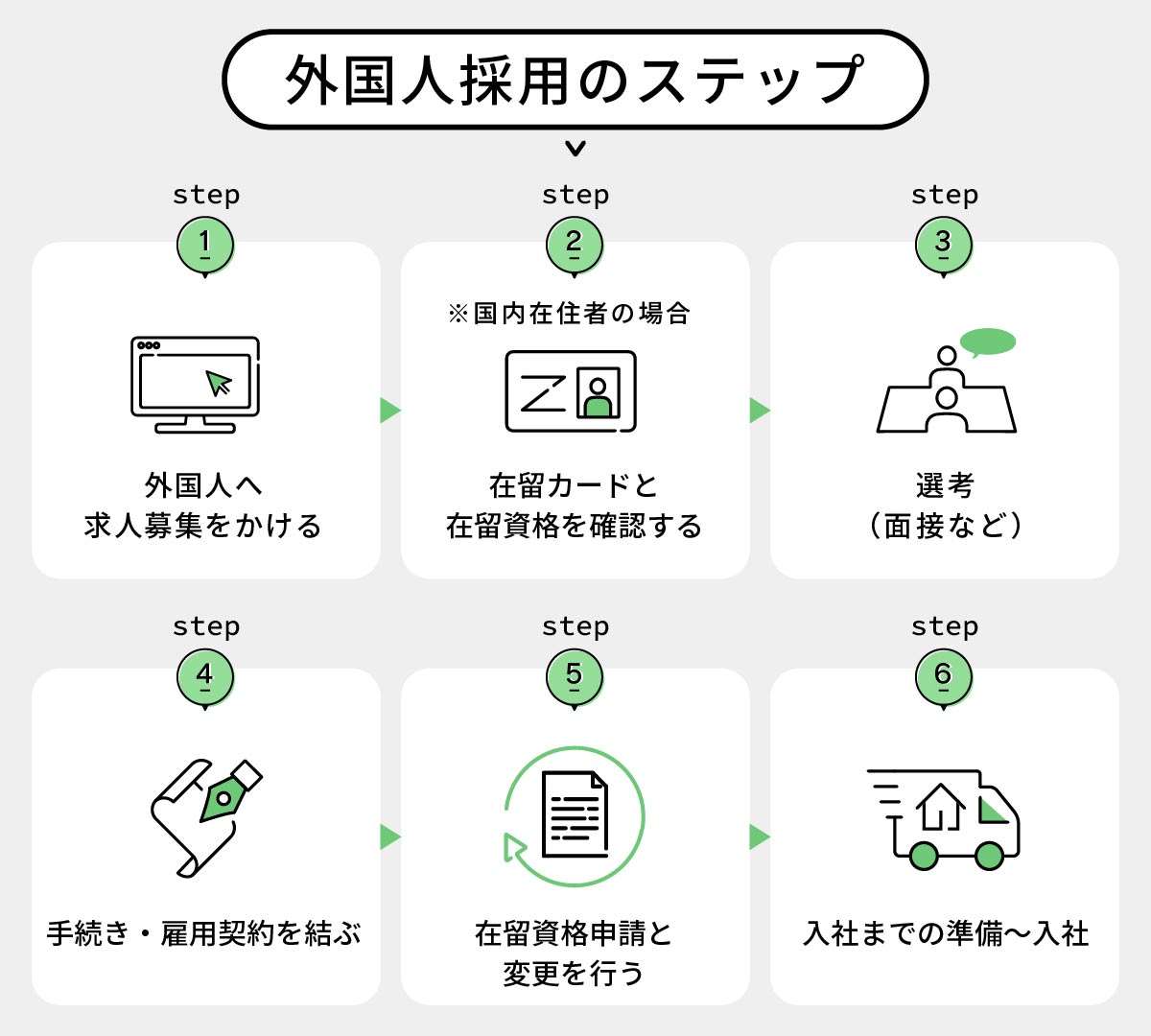

採用までのステップ

では、一般的な外国人採用の流れをみてみましょう。

外国人の採用には、国内に既に在留している人材「国内在留留者」を採用する場合と、海外に在住している人材「海外在住者」を採用する場合の2パターンがあります。

国内在留者と海外在住者の場合、1カ月程度ですが国内在留者の方が就労開始が早くなる場合が多くなります。海外からだと渡航の準備期間が必要だからです。

在留資格によってステップが違いますが、国内在留者を採用する場合のステップ概ね以下の通りです。

① 外国人へ求人募集をかける

② 在留カード・在留資格を確認する(国内在留者の場合)

③ 選考(面接など)

④ 手続き・雇用契約を結ぶ

⑤ 在留資格申請・変更を行う

⑥ 入社までの準備~入社

詳しく見ていきましょう。

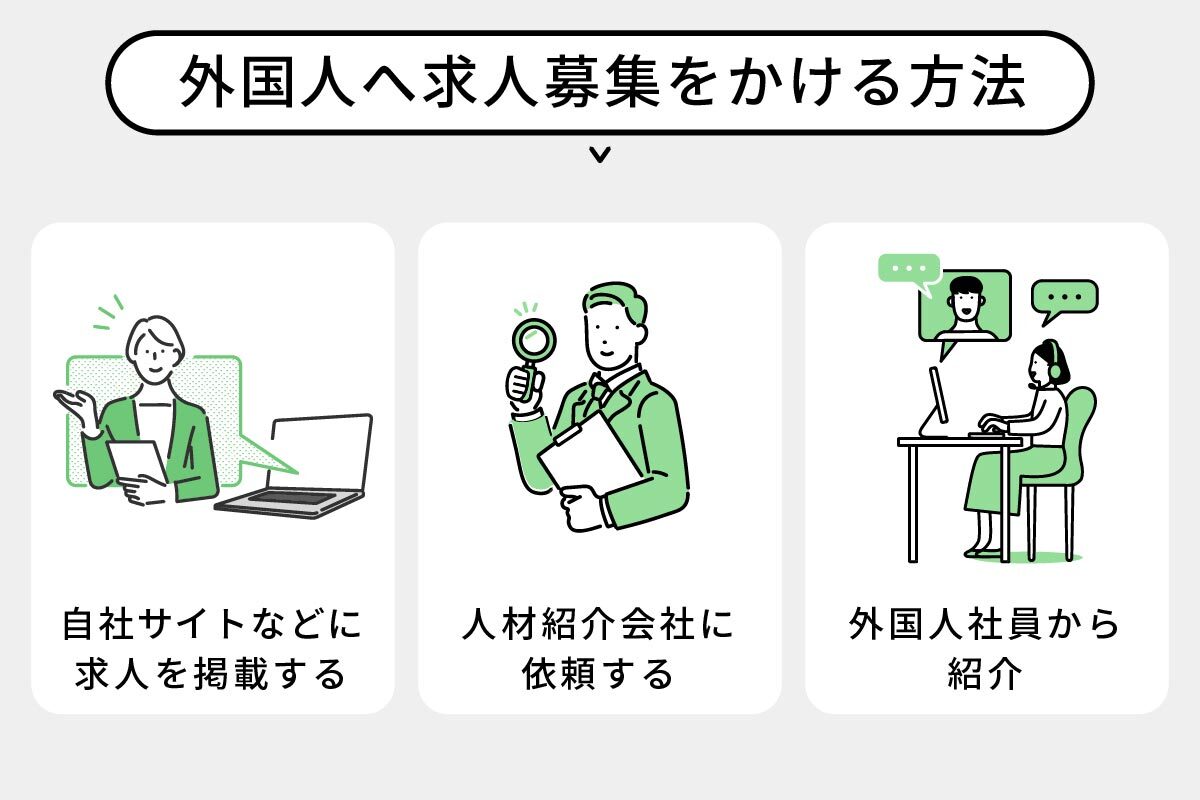

①外国人へ求人募集をかける

外国人の募集方法は大きくわけて3つあります。

1つ目は「自社サイトなどに求人を掲載する」、2つ目は「人材紹介会社に依頼する」3つ目は「すでに採用している外国人社員から知り合いを紹介してもらう」です。

それぞれを詳しく見ていきましょう。

自社サイト・求人サイト・SNSに掲載

自社サイトや求人サイトに掲載をして募集をかける方法です。

日本人と方法や手段は変わりませんが、その後の雇用の手続きやフォロー、行政書士へ依頼する場合は依頼先の手配などをすべて自社で行います。費用は抑えられますが、初めての雇用の場合、在留資格によっては手続きが難しいため募集後の難易度は高めになります。

また、求職者が直接求人に応募することになるため、応募者のレベルのスクリーニングは自社で行うことになります。

人材紹介会社に紹介してもらう

外国人紹介を扱っている人材紹介会社に依頼する方法です。人材紹介会社によって紹介できる在留資格や職種などが違いますので、会社のサイトを見たり資料請求や問い合わせをしたりして確認すると良いでしょう。

人材紹介会社は、在留資格に関する知識も豊富なため、初めて外国人採用を行う場合や、複数名の採用を検討している場合にも良いでしょう。

ただし、すべての人材紹介会社が適正に運用されているとは限りません。違法な就労を斡旋する会社が報道されているところを目にしたことがあるかもしれません。信頼できる紹介会社を選ぶことが何よりも重要です。

基本的なポイントとしては、国の認可を受けた人材派遣会社や紹介会社と取引することです。認可を受けているかどうかは、有料職業紹介許可や労働者派遣事業許可のナンバーがHPに記載されているかどうかで判断できます。また、厚生労働省職業安定局の「人材サービス総合サイト」でも、適正な許可を受けた会社について調べることができます。

▶マイナビグローバルはコンプライアンスを重視して外国人材の採用をご支援しています。資料請求はこちらから。

外国人社員や外国人の知人から紹介してもらう

雇用中の外国人社員や知人の外国人から紹介してもらう方法もあります。

日本で暮らす多くの外国人は、同じ国籍や文化的背景を持つ人同士でコミュニティーを形成し、活発に交流しています。そうしたつながりを通じて友人や知人を紹介してもらうことで、ミスマッチを防ぎやすくなるほか、知り合いが同じ職場にいる心理的安全性は、定着に繋がりやすくなります。

②在留カード・在留資格を確認する(国内在留者の場合)

国内在留の求職者から応募がきたら、次は在留カードと在留資格を確認します。

まずは「在留カード」が偽造されたものではないか、そして在留期限が切れていないかを確認します。偽造カードかどうかについては目視やアプリなどを利用した確認方法があります。在留カードの確認方法はこちらの記事で詳しく説明しています。

「在留カード」に問題がなければ、カードに記載されている「在留資格」の欄の横にある「就労制限の有無」の欄を確認します。就労不可と記載されていないか、お願いしたい仕事がその在留資格で可能かどうかの確認をします。

「就労不可」と表示されている場合でも裏面下部に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていれば、資格外活動許可を得ているため、制限付きで就労が可能です。

③面接する

応募者の資格に問題がなければ、次は面接などの選考です。

面接は採用において非常に重要な役割を持ちますが、外国人採用ならではの注意点があり、気を付けないと採用後のミスマッチつながりかねません。

外国人の採用面接での注意点・陥りやすいこと

外国人採用の面接では以下の点に陥り、採用に失敗してしまうということがあります。注意しながら面接を進めましょう。

◆日本語能力の高さだけで評価して採用後ミスマッチが起きる

応募者の日本語が流暢でスムーズにコミュニケーションがとれると、人物的によさそうだ、仕事ができそうだ、と判断し、内定や合格を出してしまう担当者がいます。

しかし「言語能力が高い=業務適性がある」とは限りません。今までの経験を具体的に確認しましょう。言語能力が高い応募者であれば、そのような聞き取りもスムーズに行えるはずです。

◆文化の違いを理解しないで思い込みで評価をしてしまう

外国人は日本人と文化・習慣などのバックグラウンドが違います。雇用であれば海外はジョブ型雇用(職種別採用)が一般的で、仕事内容は明確です。日本のように幅広い業務を担当するケースはあまり見られません。また、自己アピールに積極的な傾向があるため、日本人の面接での自己アピールと比較してしまうと同じ能力でも有能に見えることがあります。

例えば「プロジェクトリーダーの経験がある」と職歴に書かれていた場合、日本人であればプロジェクトの進行管理と併せてメンバーのマネジメントや決裁、他プロジェクトに関与していた可能性が高いことが予想されます。しかし、海外の人材の場合はプロジェクトの進行管理のみをしていたというケースがありえます。

ここを勘違いしてしまうと、採用後にミスマッチが起きてしまうため、応募者の経歴やスキルについては、ひとつひとつ丁寧に確認することが大切です。外国人応募者の見極めで見るべきポイントが多岐にわたることを意識しておきましょう。

面接の際に使用できるチェックシートを無料で配布していますので、ぜひご活用ください。

④手続き・雇用契約を結ぶ

外国人が相手の採用活動の場合、雇用契約における契約書が日本人以上に重要となります。その理由の1つは、海外は契約社会の国が多く契約書に書かれていないことは契約していないという考え方が多いこと。2つ目には、日本語能力の問題で、口頭のやりとりは勘違いやトラブルが発生しやすいことがあげられます。

では具体的にはどうするかというと、「労働条件通知書」または「雇用契約書」はなるべく雇用する外国人の母国語で作成・交付します。理解できていなくとも「はい」と相槌をうってしまう外国人も多く、あとから「知らなかった」と言われてトラブルに発展することがあるからです。

さらに詳しい解説や契約書のサンプルを以下の記事に掲載しています。参考にご覧ください。

⑤在留資格申請・変更を行う

海外在住の外国人を雇用する場合は、入国にあたって在留資格の申請が必要です。また、国内に在留している外国人の場合も在留資格の変更手続きが必要になる場合があります。

例えば特定技能は、転職などで受け入れ企業が変わる場合に同じ在留資格でも変更手続きが必要です。

申請には多くの書類が必要となるほか、申請書の作成を外国人本人だけでなく企業側も行う必要がある場合があります。専門的な知識が求められることもあり、申請が不許可となった場合は再申請が必要となり、入社時期が遅れてしまいます。

高度人材の場合は自身で申請することが多いですが、特定技能や技能実習生などは人材紹介会社や登録支援機関・監理団体のサポートを受けたり、行政書士などに依頼したりすることで、安心して手続きを進めることができます。

手続き方法については以下の記事でご確認ください。

◆特定技能ビザの取得方法・申請方法をわかりやすく解説!必要書類やオンライン申請も紹介

◆在留資格オンライン申請の利用方法をリアルな体験談とともに解説

◆留学から就労ビザへの在留資格変更手続きとは?具体例を使ってわかりやすく解説

⑥入社までの準備

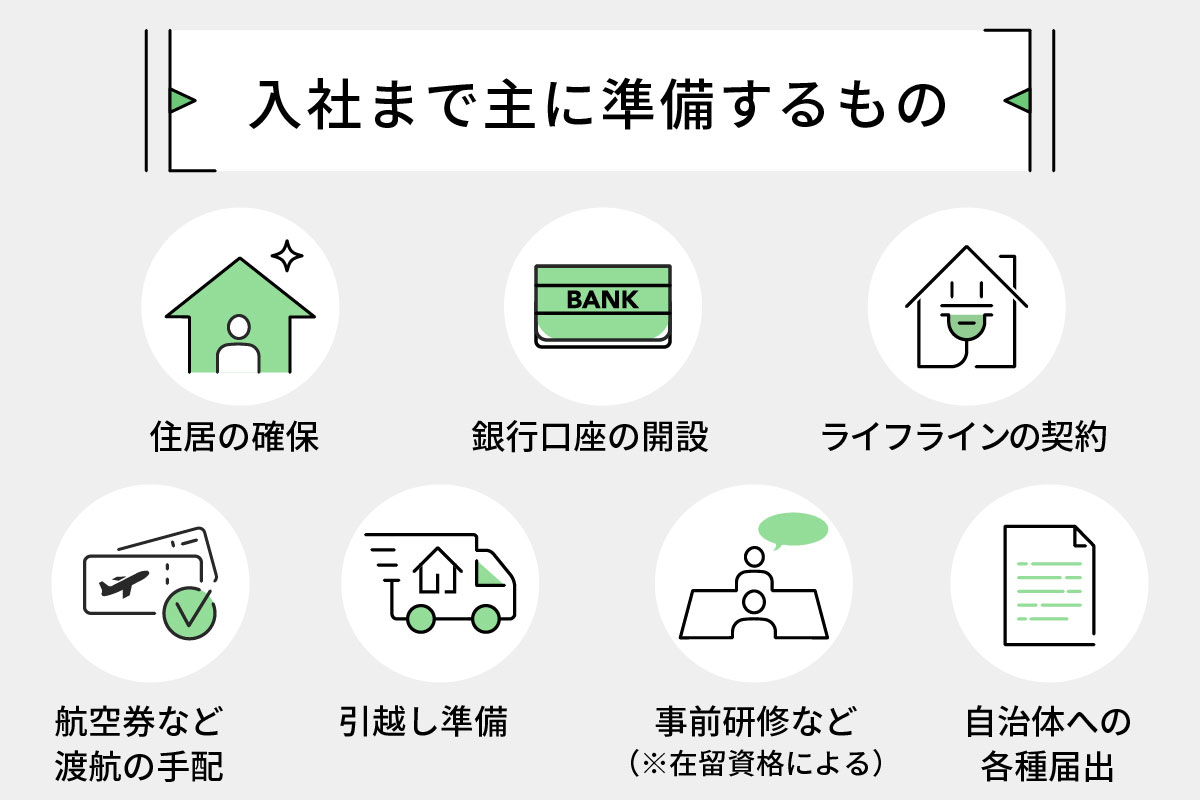

在留資格の申請を行ったら、入社の準備をほぼ並行して行います。

【入社までに準備が必要なもの】

主な内容としては、住居の確保、渡航や引っ越しの準備、在留資格によっては事前研修の実施などがあげられます。海外にいる外国人が自力で住居や家電を揃えることは難しいため、企業側で準備やサポートを行う必要がある場合もあります。

例えば特定技能の場合、企業が外国人社員に必ず行う支援の一環として、事前ガイダンスや生活に関するオリエンテーションの実施が義務付けられています。これらの支援業務は、登録支援機関に委託することも可能です。支援の専門知識や体制が整っていない企業にとっては、登録支援機関の活用が有効な選択肢となります。

どの在留資格であっても、日本で初めて生活する外国人を受け入れる場合は、日本の文化やゴミ出しなどの生活マナーについて研修の時間を設けると、トラブルの防止や定着率の向上につながります。

また、入国後は銀行口座の開設や電気・水道などのライフラインの契約、自治体への各種届出などの手続きが必要です。繰り返しにはなりますが、初めて日本で生活する外国人を受け入れる際は、ある程度企業からのフォローが必要となるでしょう。

外国人採用の費用は?

外国人採用の費用は求めるスペックにより変わってきます。例えば紹介手数料の場合、日本人同様かそれ以上のスキル・経験を求めるのであれば、紹介手数料も日本人と同等かそれ以上になります。四大卒などのいわゆる高度人材などがこれにあたります。また、先ほども解説した通り、同一労働同一賃金、そして最低賃金法も守らなければなりません。極端に費用が安くなることはありません。

同じ外国人採用であっても、国内在留者を採用する場合と海外から呼び寄せる場合では費用が異なります。海外から呼び寄せる場合は渡航費や住居や家具家電などの準備費を用意しなければならない場合があります。例えば、技能実習生であれば寮の準備が必要です。

以下の資料では、より詳しく解説しています。ぜひ参考にご覧ください。

外国人採用にかかる期間は?

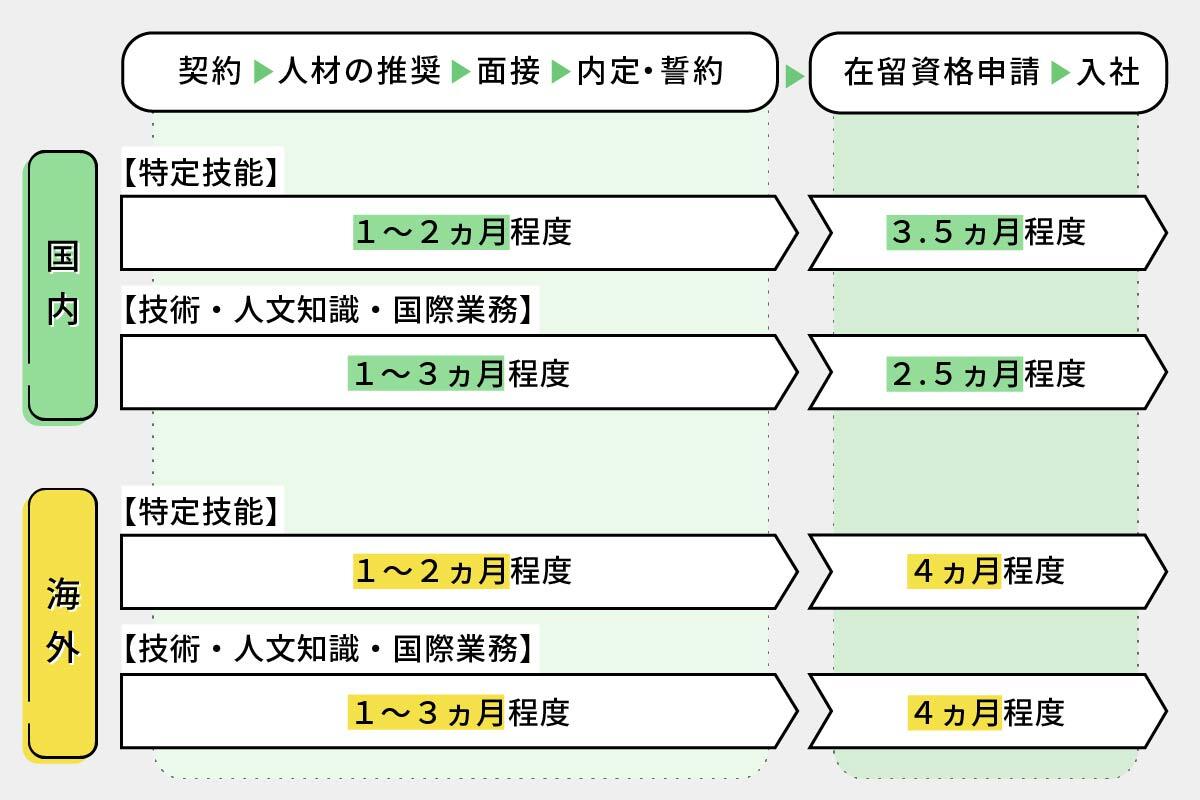

外国人採用にかかる期間は「海外在住者を採用する場合」と「国内在留者を採用する場合」で異なります。

では、在留資格「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」の外国人の雇用において人材紹介会社などのエージェントを活用した場合を見てみましょう。

【エージェントとの契約~内定・成約まで ※国内外共通】

特定技能の場合、国内外共にエージェントとの契約~内定・成約までの期間は、概ね1~2カ月です。

転職を考えている特定技能外国人をはじめ、特定技能へ移行可能な技能実習生や卒業を控えた留学生などが対象となります。

技術・人文知識・国際業務の場合はと言うと、特定技能よりは契約~内定・成約までに時間がかかる場合があり、1~3カ月程度の時間を要します。高度人材にあたるため、求人条件によって応募が集まる難易度が異なります。新型コロナウイルス感染拡大期間に国内の留学生が減ったこと、申請が厳しくなったことなどが主な要因です。競争率が高いため、採用条件を整える必要があります。

【在留資格申請~入社】

特定技能の場合、国内在留者であれば3.5カ月程度、海外現地は4カ月ほどの期間が必要です。

特定技能の場合、転職でも初めて特定技能で働く場合であっても、申請にかかる期間はあまり変わりません。ただし海外在住者には渡航準備の期間や手続きなどが少々追加されます。

技術・人文知識・国際業務の場合、国内在留者と海外在住者では入社までの期間に少し差がでます。

国内に在留している技術・人文知識・国際業務の外国人が転職する場合、同様の就労であれば在留資格変更や申請などの手続きを行う必要がありません。現在認められている範囲外の業務を行う場合は手続きが必要となるため多少時間を要します。

海外在住者を採用する場合は、在留資格の申請からスタートし、渡航準備期間なども発生するため国内在留者と比較して1.5カ月近くの差が出る場合があります。

このように少しの期間ではありますが、国内在留者のほうが早く入社をする場合が多いでしょう。採用条件を低くすれば更に早く応募が集まり、契約~内定・成約までの期間は短縮することがあります。

ただ、在留資格申請は不許可になったり、追加の資料提示が求められて更に回収の期間が必要になったりと不測の事態が起こることもあります。また、在留資格申請が混みあう1月~3月の時期は上記よりも時間がかかる場合があります。

外国人採用の注意点

国や人種などによる差別は禁止

当たり前のことですが、差別は禁止されています。これは法律で定められています。

現場で一緒に働く人々が差別的な態度をとることはもちろんですが、採用選考の際、国籍や出自を理由に不利な扱いをすることはできません。給与などの労働条件を日本人と比較して不当に低く設定することや、求人票に「〇〇人歓迎」などと国籍や人種で選別する書き方をしてはいけません。

ただ、国籍などについての確認自体が禁止されているわけではありません。外国人採用の場合、在留カードや在留資格の確認義務が発生します。その確認のために必要な範囲で国籍や在留資格などの個人情報を求めることは問題ありません。逆に、明らかに不法就労であるにも関わらず確認を怠って就労させた場合は、企業が処罰される可能性があります。

仕事内容に合った在留資格を持つ外国人しか雇用できない

繰り返しになりますが、外国人を雇用する際は、在留資格の種類と業務内容が認められている範囲内である必要があります。認められていない業務内容で在留資格を申請した場合は不許可となります。

また、在留資格で認められていない業務に従事させてしまった場合、企業も罰せられる可能性があります。毎年のように不法就労助長罪で摘発されている企業が出ていますので、注意しましょう。

以下の記事では不法就労や企業・外国人がうっかり犯しやすい違法行為について、警視庁へのインタビューをもとに詳しく解説しています。

価値観・文化の違いを事前に理解しておく

外国人の価値観や文化は、日本人の持っている価値観や文化とは異なることがほとんどです。そのため、円滑に業務を進めるためには、日本人・外国人の双方が文化や価値観の違いを理解しておくことが大切です。

例えば、多くの外国人にとって宗教は生活に深く関わっています。宗教上の理由で食べられない物があったり、お祈りや断食などが必要であったり、禁止されている行為があったりします。宗教的な習慣を無視したり妨げたりすることは、ハラスメントに該当する可能性があります。また、コミュニケーションは母国の習慣や文化的背景を元に構築されることが多く、価値化や文化の違いを理解しておくとトラブルやすれ違いを防ぐ一因になるでしょう。

日本ではチームで協力して働く文化が根付いており、誰かが困っていれば手助けすることが一般的です。一方、海外では個人の業務範囲や権限が明確で、自分の仕事が終わればすぐ帰宅してしまうことも珍しくありません。こうした行動の違いは文化的な背景によるものであり、必ずしも本人のやる気や協調性の欠如を意味するわけではありません。仕事中にこのような態度が見られても、日本の仕事文化を知らなかっただけで悪気はない可能性があります。

理由もわからず「他人の仕事を手伝うように」と注意されてしまうと、外国人にとってもストレスとなってしまいます。文化の違いをお互いに知っているだけでも、日本人も外国人も働く際のストレスが減って業務もよりスムーズに進められるようになるでしょう。

外国人採用で困ってしまったら……

外国人採用は慣れてしまえば難しくはありませんが、最初は不明点や疑問点が多く腰が重くなってしまうかもしれません。マイナビグローバルでは外国人の紹介はもちろん、特定技能外国人の入社前~入社後までサポートを行う登録支援業務も行っています。

自社ではどの在留資格の外国人雇用が適しているのか、どんな人材を採用したいのかなど気軽にご相談ください。貴社の外国人採用を丁寧にサポートします。